Bombes à retardement

“Si j’étais arrivée quinze minutes plus tard à l’hôpital, je serais morte. J’ai dû subir douze transfusions sanguines pour survivre.” Assise dans le salon de sa maison en bois sur pilotis, Buan Kham, 39 ans, remonte lentement sa jupe pour montrer ce qui reste de sa jambe droite, amputée juste sous le genou. Elle caresse doucement les profondes cicatrices qui courent le long de sa cuisse gauche. “J’étais à deux doigts de perdre les deux.” Il y a moins d’un an, Buan était une mère ordinaire de trois enfants vivant dans le village rural de Na Dee, dans la province laotienne de Xieng Khouang. Aujourd’hui, elle est l’une des 20 000 victimes de ces munitions non explosées laissées par les importants bombardements américains qui ont transformé cette nation pauvre de six millions de personnes enclavée au Sud-Est de l’Asie en pays le plus bombardé au monde –proportionnellement au nombre d’habitants.

De 1964 à 1973, pendant la guerre du Vietnam, les États-Unis lâchent plus de 270 millions de bombes sur le Laos lors d’une opération top secret menée par la CIA dans le but de détruire les routes d’approvisionnement nord-vietnamiennes le long de la piste d’Ho Chi Minh et d’éliminer ses alliés communistes locaux. Un tiers d’entre elles n’explosent pas, laissant à ce petit pays un héritage meurtrier: depuis la fin de la guerre, on déplore en moyenne 500 victimes par an, la majorité d’entre elles étant des enfants et des agriculteurs qui n’ont pas d’autre choix que de travailler dans des champs piégés. Ceux qui sont assez chanceux pour survivre finissent amputés ou aveugles, devenant un fardeau pour leur famille déjà démunie dans un pays où 80% de la population vivent uniquement de l’agriculture vivrière. Malgré des dizaines de millions de dollars dépensés, seulement 1% du territoire laotien a été dégagé jusqu’à présent, ce qui donne lieu à l’une des crises humanitaires les plus sous-estimées de notre époque.

Sept vaches pour les funérailles du dealer

Le 2 avril 2014, un dealer de métal vietnamien vient à Na Dee pour acheter une bombe de 227 kilos que le mari de Kham a stockée sous la maison familiale. Il l’a trouvée quelques jours plus tôt dans une forêt proche et l’a rapportée afin de la vendre, comme de la ferraille, un business ordinaire qui permet aux familles de gagner quelques dollars supplémentaires. Quand le dealer essaye d’en couper la queue afin d’enlever les parties en aluminium, la bombe explose, touchant Kham et ses deux fils de 18 et 16 ans, assis à côté. Le Vietnamien meurt sur le coup, le visage soufflé par l’explosion. Submergée par un épais nuage de poussière, Kham ne réalise pas qu’elle a été frappée jusqu’à ce qu’elle soit mise dans un camion et qu’elle voie le bas de son corps couvert de sang. Sentant le froid l’envahir petit à petit, elle s’évanouit. Elle ne reprend connaissance que douze heures plus tard, à l’hôpital provincial de Phonsavan, où sa jambe a déjà été amputée.

Kham passe les cinq semaines suivantes dans une autre clinique, à Vientiane, la capitale, où on lui donne une prothèse, à laquelle elle a du mal à s’habituer. “Elle est vraiment lourde, je ressens une douleur à chaque fois que je l’utilise, se plaint-elle en massant son moignon. Je ne peux rien faire. Je passe mon temps à la maison désormais.” Ses deux fils ayant eux aussi été blessés à vie (l’un a perdu son œil gauche, l’autre a l’épaule droite atrophiée), la famille de Kham tombe lentement en ruine. La femme a dû vendre ses sept vaches pour régler la facture de l’hôpital et organiser les funérailles du dealer ainsi qu’une cérémonie pour chasser les mauvais esprits hors du village, deux obligations inévitables selon les coutumes bouddhistes locales. Incapable de travailler, Kham est effrayée à l’idée que son mari décide bientôt de l’abandonner. “Je suis inquiète pour ma vie, dit-elle, désespérée. Si j’avais été la seule blessée, il n’y aurait pas de problème, mais avec mes deux fils handicapés, qui va s’occuper de la famille?”

Une bombe toutes les huit minutes pendant neuf ans

L’héritage de la Guerre secrète –le nom donné aujourd’hui à l’opération américaine– est omniprésent à Xieng Khouang. Les munitions non explosées sont partout, dans les forêts et les écoles, sur les routes et dans les rizières. La zone contaminée s’étendrait sur 87 000 kilomètres carrés, plus d’un tiers du Laos. “Cela fait 25 ans que je travaille dans des dizaines de pays affectés par les mines et les munitions non explosées. Quand je vais sur le terrain, l’ampleur de la contamination me coupe le souffle. Ça ne ressemble à rien d’autre, nulle part ailleurs”, confie Tim Lardner, conseiller technique en chef du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au sein d’UXO Laos, l’opérateur national chargé du déminage du pays.

Ici, la forêt tropicale côtoie des milliers de cratères d’explosion et d’anciennes pistes d’atterrissage empruntées par les avions de la CIA ; les carcasses de bombes sont utilisées comme pots de fleurs, piliers de bottes de foin ou décoration dans les restaurants et hôtels locaux. Les quelques touristes qui s’aventurent dans la région peuvent profiter de tours qui comprennent des visites dans des villages bombardés (“bomb villages”), des tanks détruits et des grottes ayant servi d’abris pendant les bombardements. Mais les souvenirs de la guerre sont loin d’être une attraction pour les survivants. “Je hais les Américains. Ils ont tout bombardé, brûlé et détruit. Si leur président était ici, je le giflerais.” Kampuang Dalaseng, 84 ans, est un petit homme frêle et ridé. Cet ancien professeur de français, vêtu d’une chemise verte et d’un pantalon bleu une taille trop grand, a abandonné son village natal, Bat Ngot Ngum, en 1964, trouvant refuge avec sa famille dans une grotte d’une forêt alentour.

“Je hais les Américains. Ils ont tout bombardé, brûlé et détruit. Si leur président était ici, je le giflerais”

Kampuang Dalaseng, 84 ans

À chaque fois que les avions américains visent la zone, le groupe doit alors se déplacer, comme un interminable jeu du chat et de la souris. Dalaseng scrute le ciel constamment. Le bourdonnement presque doux des petits avions d’observation, dont la tâche est d’identifier les cibles puis de larguer des bombes de fumée, est rapidement suivi par le rugissement glacial et assourdissant des chasseurs-bombardiers supersoniques T-28 et F-105, à l’origine de la plupart des tapis de bombes. Les munitions le plus fréquemment utilisées sont des bombes à fragmentation, dont l’enveloppe est censée exploser à mi-chemin, avant d’atteindre la cible, libérant des centaines d’éclats qui se dispersent sur plusieurs hectares. Mais la plupart du temps, les bombes n’explosent qu’au moment de l’impact au sol, éclairant les plaines du Laos avec des milliers de déflagrations mortelles simultanées. Les avions partis, on n’entend plus que les gémissements des blessés. La vie dans les grottes est difficile: il n’y a pas assez de place pour tout le monde ni assez d’air pour pouvoir respirer à l’intérieur. Les lits sont faits d’un simple cadre de petit bois recouvert de chaume, les couvertures toujours trop fines pour les nuits froides.

Les bombardements sont si intenses et si fréquents (toutes les huit minutes en moyenne, pendant neuf ans) que les gens cultivent leurs champs pendant la nuit. Il est quasi impossible de faire la cuisine, la fumée qui s’échappe des poêles pouvant attirer les avions. Et malgré toutes les précautions, des tragédies ont lieu tous les jours. Perdue au milieu de la forêt tropicale, avec une chute d’eau à proximité, la grotte de Tham Piu est ainsi le témoin d’une des pires horreurs de la Guerre secrète: le 24 novembre 1968, plus de 374 personnes sont tuées quand un avion de chasse américain en bombarde l’entrée. L’endroit a conservé une atmosphere inquiétante, renforcée par la fumée noire qui recouvre encore les murs intérieurs et les centaines de petits autels de pierre érigés en mémoire des défunts.

Malgré les épreuves, Dalaseng est parvenu à enseigner jusqu’en 1969, abritant ses élèves sous des arbres, des pierres ou des grottes. Épuisé et démoralisé, il a fini par fuir au Vietnam avec sa famille, se lançant pour un mois de marche, quatre jours seulement après que sa femme eut accouché de leur deuxième enfant. Le paysage autour d’eux était apocalyptique. “Les bombes avaient tout détruit, se souvient-il. Il n’y avait plus aucun animal, plus aucun village.” Au rythme actuel du processus de déminage, il faudra plus de deux millénaires pour que le pays soit complètement nettoyé. Ces munitions non explosées n’affectent pas seulement la vie quotidienne de millions de personnes, mais aussi le développement à long terme du pays, empêchant la construction d’infrastructures, de cliniques rurales, d’écoles et d’usines. “Le seul moyen pour les États-Unis de faire amende honorable serait de nettoyer ce pays, construire des routes, des écoles et des hôpitaux, plaide Dalaseng, de retour à Bat Ngot Ngum. Leurs bombes continuent de tuer notre peuple tous les jours.” Pour les jeunes générations, le prix à payer est encore plus élevé: 40% des victimes sont des enfants, attirés par la forme de jouets des bombes à fragmentation.

Dix-huit millions de dollars par jour pour bombarder le pays

C’est une chaude matinée, Chan et Muiw sont assis sur un banc devant la maison de leur meilleur ami. Tous deux portent un t-shirt et un short et paraissent timides et effrayés à l’idée de revivre l’un des pires moments de leur jeune existence ; ce jour où Phouth, le frère aîné de Chan, est mort. En ce dimanche matin d’avril 2013, les trois enfants jouent avec deux autres amis en haut d’une colline qui surplombe le village de Done Kham. Une équipe de démineurs a écumé la zone peu de temps auparavant et a marqué et recouvert d’un sac vert les munitions non explosées qu’elle a découvertes. Ces bombes doivent être détruites le lendemain, mais la curiosité des enfants est plus forte. “On voulait voir à quoi ressemblait une bombe, alors on a enlevé le sac et on en a pris trois”, explique innocemment Muiw, dans une sorte de chuchotement. Quelques minutes après que les enfants ont commencé à jouer, une des bombes à fragmentation explose dans un bruit sourd. Quand Chan et Muiw se remettent du choc, ils découvrent que Phouth a été touché. Ses pieds et ses jambes ont été arrachés. Il mourra moins de trente minutes plus tard. Phouth aimait la pêche et la chasse aux oiseaux. “Il nous manque énormément”, dit Muiw, avant de se murer dans le silence.

“On voulait voir à quoi ressemblait une bombe, alors on a enlevé le sac et on en a pris trois”

Muiw, jeune Laotien dont l’ami a été tué par une bombe à fragmentation

Les programmes de prévention mis en place par les autorités laotiennes et une sensibilisation accrue de la population ont contribué à une forte baisse du nombre de victimes, le faisant passer de 300 en 2008 à 41 en 2013. Si l’amélioration est significative, ces chiffres ne disent pas toute la vérité ; de nombreux accidents dans les zones rurales reculées ne sont pas déclarés. En 2014, l’hôpital de la province de Xieng Khouang a reçu quatorze cas, un chiffre qui ne prend pas en compte les personnes qui sont mortes avant d’y arriver. “Le problème des munitions non explosées va durer encore longtemps. Les patients en subissent généralement les conséquences toute leur vie”, affirme Bouanvanh Outhachack, 55 ans, en charge de l’unité de chirurgie. Le visage toujours assombri par un sourire mélancolique, cette femme a traité plus de 500 cas causés par des munitions non explosées en 31 ans de carrière, après que l’une d’elles eut coûté la vie à ses grands-parents et à sa mère. “C’est à la suite de ces accidents que j’ai décidé de devenir médecin, explique-t-elle. Même si je suis fatiguée et proche de la retraite, je veux aider les gens à revenir à la vie.”

Si les États-Unis sont le principal donateur en faveur du déminage au Laos, le montant alloué à ce jour (un total de 82 millions de dollars depuis 1995) n’est rien à côté des 18 millions de dollars par jour (montant prenant en compte l’inflation) que Washington a dépensés pour bombarder le pays. “Les récentes augmentations des fonds américains sont encourageantes, mais nous voudrions que les États-Unis s’engagent à terminer le travail, explique Channapha Khamvongsa, le directeur exécutif de Legacies of War, une organisation américaine créée dans le but d’accroître le soutien financier en faveur de l’élimination de ces bombes au Laos. Les États-Unis devraient annoncer un engagement majeur et soutenu dans l’élimination de ces munitions non explosées et l’assistance aux victimes pour dix ans, et fournir les ressources nécessaires pour assurer la sécurité du Laos, afin qu’un jour, dans un avenir proche, nous puissions enfin laisser cette sombre histoire derrière nous.”

“Nous voudrions que les États-Unis s’engagent à terminer le travail, afin qu’un jour, nous puissions enfin laisser cette sombre histoire derrière nous”

Channapha Khamvongsa, directeur exécutif de Legacies of War

Depuis son manoir verdoyant à Vientiane, l’ambassadeur des États-Unis au Laos, Daniel A. Clune, est, quant à lui, clairement mal à l’aise quand il s’agit de parler de l’affaire. “Nous ne pouvons rien faire pour changer le passé, nous ne pouvons pas changer l’histoire, dit-il nerveusement. Ce que nous pouvons faire, c’est faire face à la situation actuelle.” Les États-Unis n’ont jamais formulé d’excuses et n’ont reconnu leur rôle qu’indirectement, quand a été inauguré un mémorial pour le Laos dédié aux anciens combattants de la Guerre secrète au cimetière national d’Arlington, en 1997. Et lors d’une visite historique, en 2012, Hillary Clinton, alors secrétaire d’État, a évoqué la guerre simplement comme “un tragique héritage du passé”.

Society #1

Tinder Délice

“C’est lorsqu’on habite dans la case que l’on sait où sont les fuites d’eau”

Le bateau ivre

Business classe

L’art et le pyromane

“Le jihadiste n'est pas quelqu'un qui crie fort”

Le pays où le karaoké tue

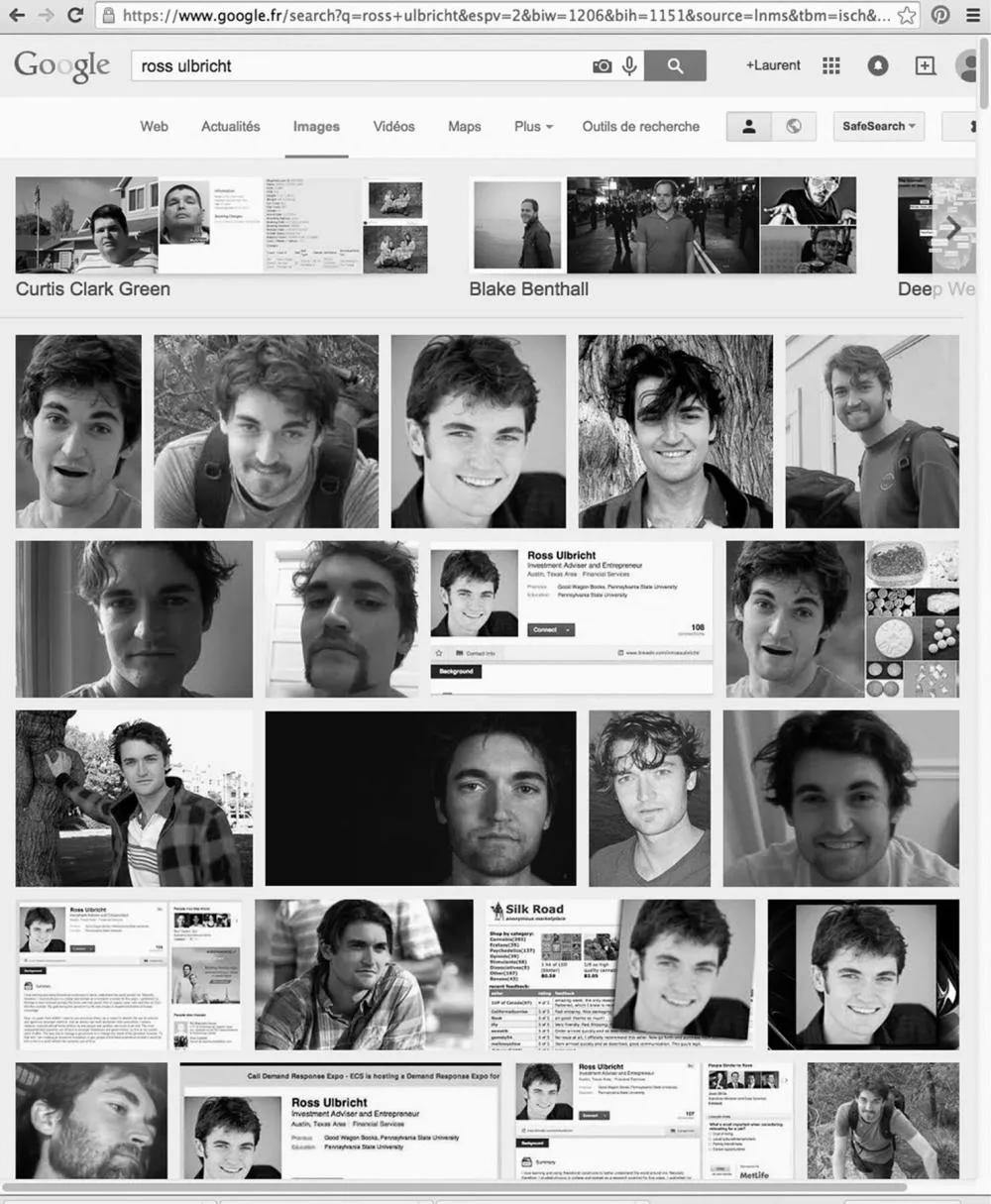

L’ennemi public N° 2.0

“Cela n’a pas besoin d’être propre”

À lire aussi

Les voix de Naples

La valse des mineurs