Quand la bise fut partie

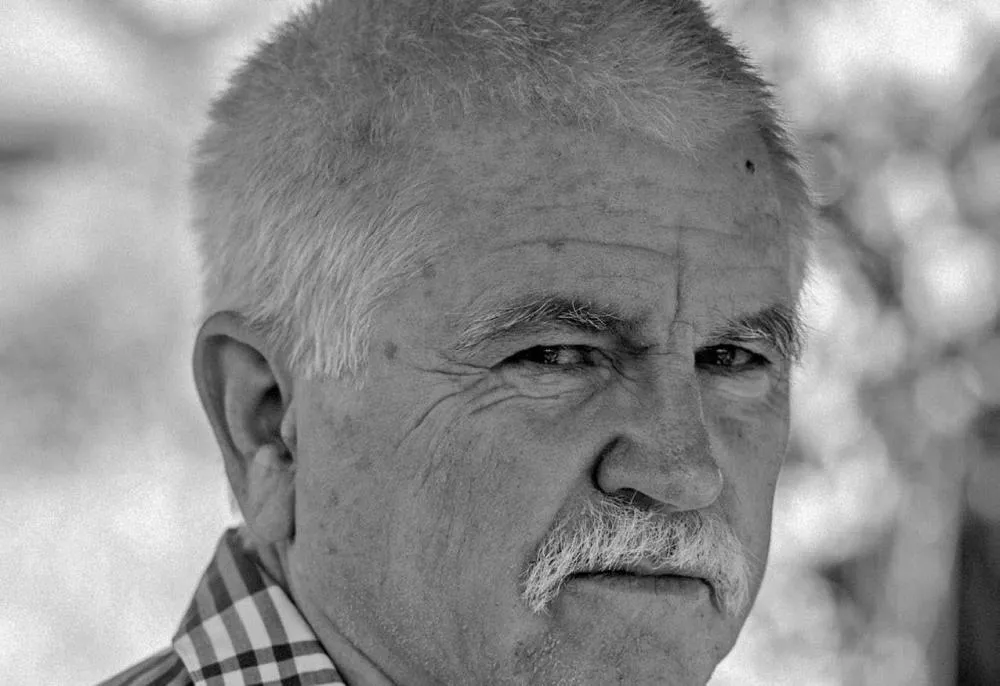

Quand la vie se termine, on s’embrasse. Les lèvres se posent sur le front du mort, les joues des proches s’effleurent. Par une cruelle ironie du sort, le rituel peut désormais être inversé. On s’embrasse, et la vie se termine. En ce mois de mars, une cinquantaine de personnes sont venues rendre un dernier hommage à Ali Gaoua. Pendant près de 40 ans, le propriétaire du restaurant Le Montana a fait flotter des senteurs orientales sur la colline de la Croix-Rousse, à Lyon. Son décès émeut la communauté kabyle locale. Les uns portent un masque, les autres s’échangent des accolades. Alyssia, 21 ans, nièce du défunt, hésite: “Je ne savais pas comment me comporter. Ma mère a voulu garder une distance, mais des amis ont insisté pour lui faire la bise. Elle a fini par céder, elle ne voulait pas paraître impolie. Quelques jours plus tard, nous sommes toutes les deux tombées malades. Les amis en question étaient positifs au coronavirus. Depuis, je n’embrasse plus personne, même en famille.”

Jadis symbole d’amour, d’égalité et de vie –à en croire la Bible, nous serions nés d’un baiser, cette étincelle vitale que Dieu insuffla à Adam–, la communion des lèvres s’est muée en acte funeste. Frappée d’insalubrité au même rang qu’un mouchoir sale ou un éternuement, la bise est proscrite par les gestes barrières. À vrai dire, le ver était déjà dans le fruit. N’est-ce pas par un baiser que Judas a trahi Jésus, en le désignant aux gardes? Les mafieux ne l’ont pas oublié: c’est bien par un baiser de la mort que le parrain désigne les membres de la famille dont l’exécution a été décidée. En hébreu, il n’y a qu’une lettre de différence entre les mots “embrasser” et “mordre”. Et si l’étymologie invite à se méfier des embrassades, la science les condamne encore plus fermement. Un baiser met en mouvement “pas moins de 29 muscles, dont 17 pour la seule langue, et il s’échange à cette occasion jusqu’à neuf milligrammes d’eau, 0,7 d’albumine, 0,18 de substances organiques, 0,711 de matières grasses et 0,45 de sels, sans compter les virus et les bactéries”, lit-on dans la Petite Encyclopédie du baiser, de Martine Mourier et Jean‑Luc Tournier. Dès 2007, dans un livre consacré à l’hygiène, le médecin star et phénomène éditorial Frédéric Saldmann s’époumonait: “Arrêtez de vous faire la bise!” Et si, à l’heure où les tribunes sur l’après-coronavirus abondent, imaginant une planète débarrassée de la mondialisation ou de l’individualisme, nous nous acheminions pour commencer vers un monde sans bise?

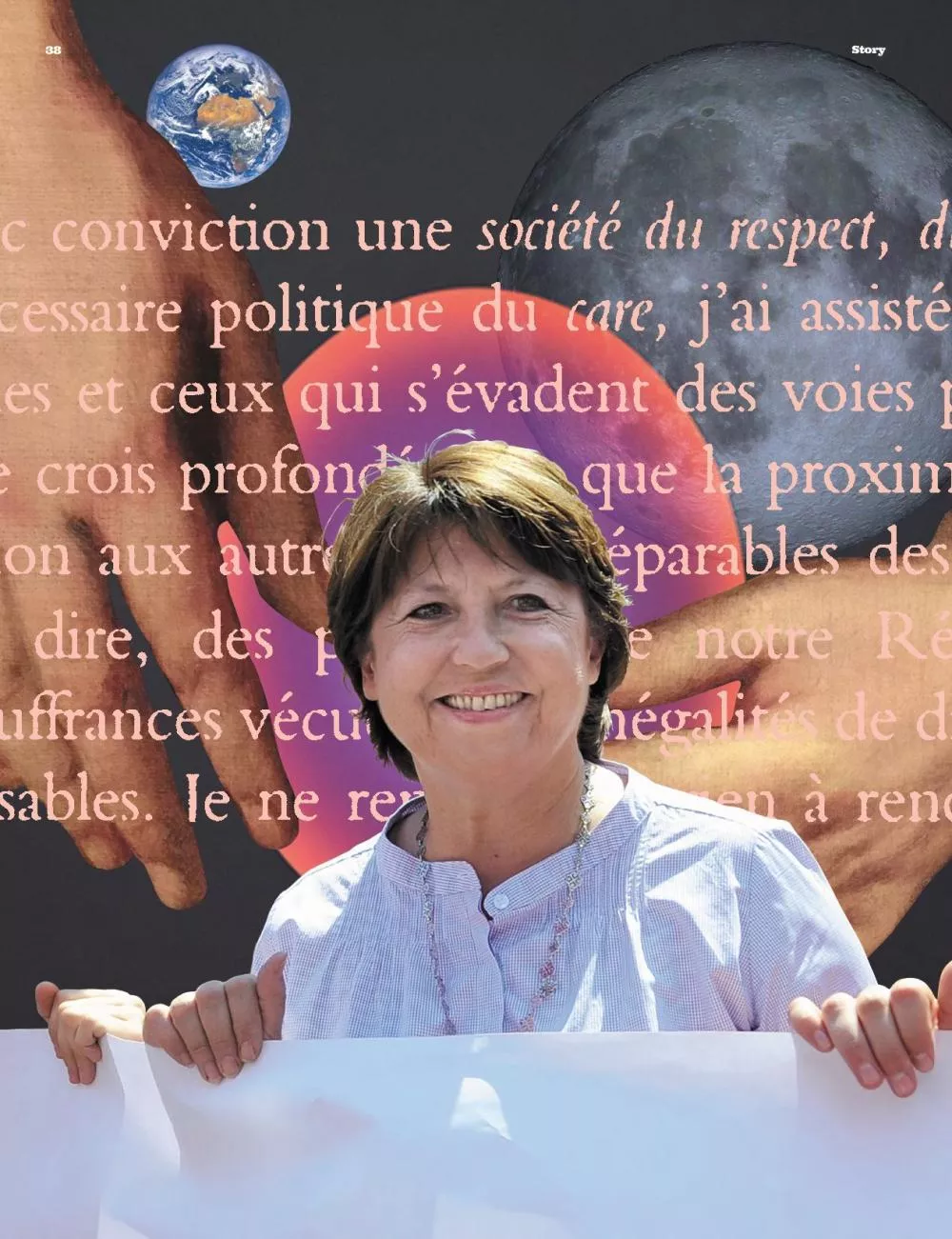

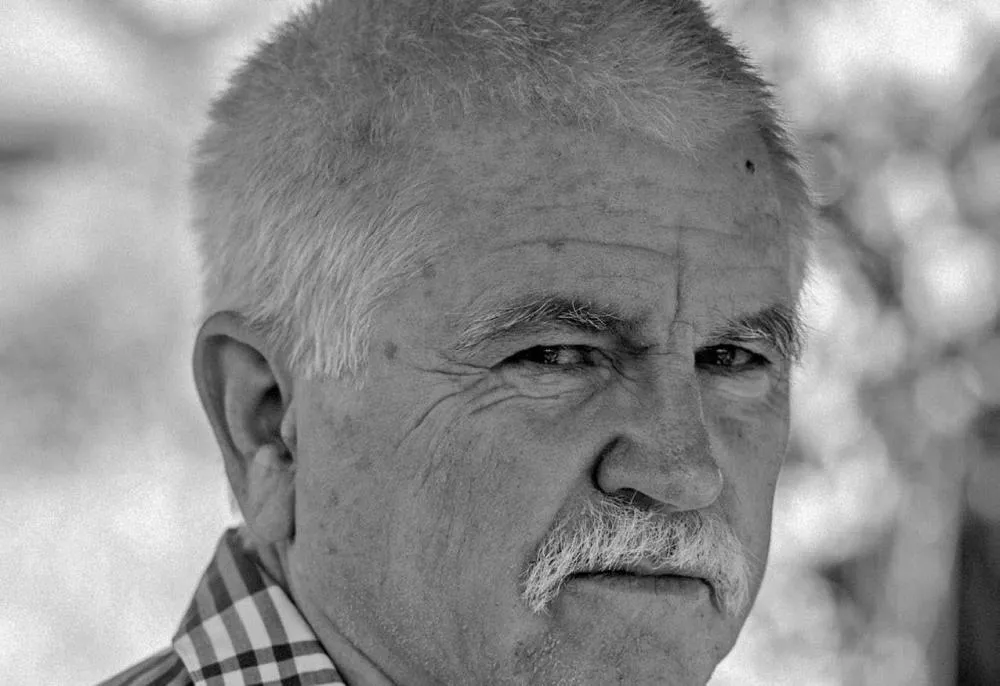

“L’Espagne, l’Italie et la France sont particulièrement frappées par le coronavirus. Or, les contacts humains y sont plus intenses. La bise a peut-être joué un rôle dans la transmission de l’épidémie”, avance l’humoriste Paul Taylor. Les avocats de la bise pourront argumenter que ce Britannique ne porte pas les bécots dans son cœur. En 2016, las de prêter ses joues des dizaines de fois par jour au bureau comme en soirée, il poste une vidéo où il s’en prend aux embrassades. Plus de trois millions de vues plus tard, l’ancien employé d’Apple, installé en France, revient sur ce succès: “Si le sketch a si bien marché, c’est parce que la bise est au cœur d’une houleuse controverse, un peu comme le débat pain au chocolat vs chocolatine. Il y a ceux qui aiment, ceux qui détestent, ceux qui en font deux, trois ou quatre. C’est tellement compliqué qu’un site web, combiendebises.com, permet aux gens de dire combien il faut en faire dans leur région…” Que l’on ait la bise parcimonieuse ou prolixe, en fonction d’une complexe équation contenant des variables régionales et sociales, le rituel est très ancré dans l’Hexagone. Au point qu’il vient hanter les confinés jusque dans leur sommeil. Fin avril, Élodie Jauneau, historienne et membre du bureau national du PS, se réveille quelque peu perturbée: “Généralement, je me souviens très bien de mes rêves, dans leur intégralité. Mais ce matin-là, je n’avais en tête qu’une scène très précise: je faisais la bise tout en serrant la main à quelqu’un. Autour, le vide. Je suis même incapable de dire si mon interlocuteur était un homme ou une femme. Ce n’était pas un cauchemar, loin de là. Le contact humain me manque. J’ai très envie de refaire la bise à tout le monde, quitte à me tartiner le visage de gel hydroalcoolique dans la foulée.” Autre bord politique, mêmes considérations: “Je suis médecin, je viens du Sud et je suis un homme politique, on fait difficilement plus tactile… Ne pas pouvoir embrasser est pour moi d’une extrême violence”, confie le président LR de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Renaud Muselier.

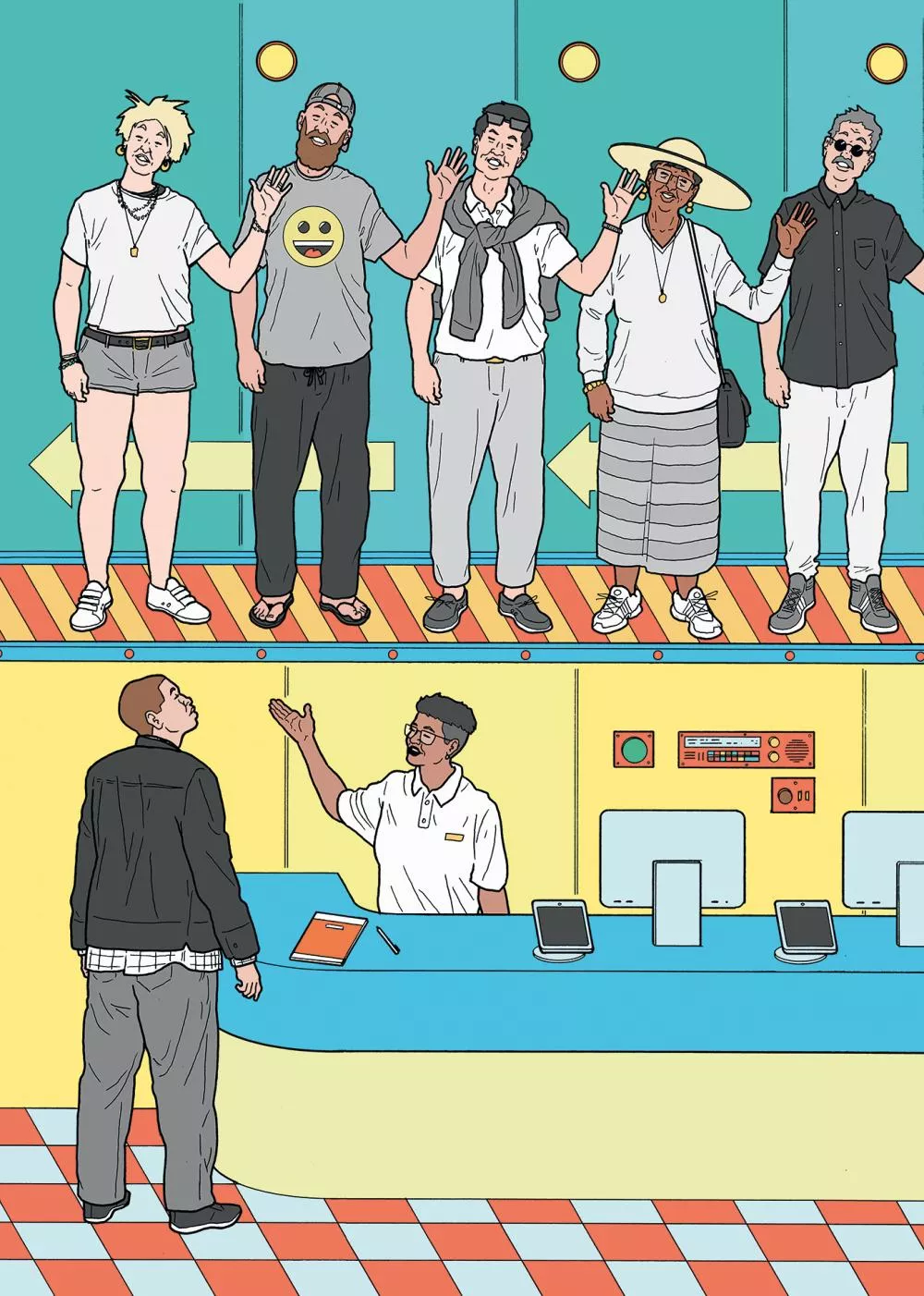

La valse des joues serait-elle indispensable aux relations sociales? “Serrer la main, faire la bise, sont des rituels de salutation qui ont plusieurs fonctions. On dit à autrui qu’on le reconnaît et on lui signifie l’appartenance à un même groupe. Dans ce sens, refuser la bise peut être vécu comme une forme d’exclusion”, résume Dominique Picard, auteure de Politesse, savoir-vivre et relations sociales. La psychosociologue cite le milieu universitaire où, peu importe le statut, du simple chargé de cours à l’illustre professeur, on s’embrasse: “Un jour, une jeune chercheuse, la trentaine, a vouvoyé un collègue sexagénaire. Il l’a mal pris, l’a vécu comme un rejet. C’est comme refuser la bise: ne pas suivre la norme, quelle qu’elle soit, c’est montrer à l’autre qu’il ne fait pas partie du groupe.”

Bulle pontificale et contrat vassalique

On ne badine pas avec les baisers. À chaque Saint-Valentin, Gérald Cahen reçoit des dizaines de demandes d’entretien sur le sujet, poliment déclinées. “C’est quelque chose de très sérieux, qui s’inscrit dans ce que le sociologue Erving Goffman a appelé ‘les rites d’interaction’. Je n’ai pas envie de le traiter de façon frivole”, souligne l’écrivain, qui a dirigé l’ouvrage Le Baiser: Premières leçons d’amour. Les lèvres cachent les dents ; la bise, dès lors, est un signe de respect. “Je pourrais te manger, mais je ne fais que t’effleurer, analyse-t-il. C’est aussi un signe d’égalité, on se situe à la même hauteur. Il s’agit d’un rituel très ancien, que l’on retrouve jusque dans Le Cantique des cantiques.” Et dont la codification revient aux Romains. Leur empire fut un espace unique de circulation des hommes, des idées… et des baisers, classés en trois catégories. Entre membres d’une famille, on s’embrasse sur les lèvres mais sans intromission de la langue, inceste oblige. C’est le basium. Même geste entre pairs, mais on parle alors d’osculum. Le baiser langoureux et lascif est lui réservé aux amants, un acte qui répond au céleste terme de suavium. On s’embrasse donc plutôt trois fois qu’une, et la pratique connaît un succès tel que le baiser devient, pour les auteurs satiriques, la parabole de l’hypocrisie de la Rome impériale. “Impossible, Flaccus, d’éviter les baiseurs. Ils vous pressent, vous retardent, courent après vous, de tous côtés, à tout propos, partout. Ulcère malin, pustules enflammées, menton repoussant aux croûtes sales, lèvres enduites de pommade huileuse ou glaçon suspendu au bout du nez ne serviront à rien. (…) Par toutes les fentes on verra s’insinuer le baiseur”, s’amuse Martial dans ses Épigrammes. Les premiers chrétiens, de culture romaine, reprendront ce rituel, retrace le philosophe Alexandre Lacroix: “Dans son Premier épître aux Thessaloniciens, Paul incite à échanger le saint baiser, pratiqué entre chrétiens jusqu’à un âge très tardif.” Il faudra attendre le pape Innocent III pour qu’une bulle pontificale vienne interdire le baiser sur la bouche.

Pourtant, l’acte perdure, en France notamment. Dans les cours du Moyen Âge, le code de civilité impose à la souveraine d’honorer par un baiser sur la bouche les personnages de haut rang. Quant au contrat vassalique, parmi les plus importantes institutions de la société féodale, il se scelle par un baiser sur la bouche, à travers lequel le vassal rend hommage au souverain qui lui assure la possession paisible du fief. “Le geste se devait d’être franc et net, détaille l’historien Yannick Carré dans Le Baiser: Premières leçons d’amour. Un baiser du bout des lèvres pouvait inspirer plusieurs types de suspicions: contrainte, dégoût ou, pire encore, trahison. Le souvenir de Judas hantait toutes les consciences.” Un des premiers rois de France était même réputé pour avoir “l’haleine tellement fraîche qu’on n’hésitait pas à lui donner le baiser de paix”, s’amuse l’historien belge Jean Claude Bologne. Si les nobles s’embrassent sur la bouche, les bourgeois pratiquent, eux, le baiser sur les joues, poursuit ce spécialiste de l’histoire de la pudeur. Une pratique qui prendra de l’ampleur au xvie siècle, profitant d’une stigmatisation du rapprochement entre lèvres.

Redoutable narcissisme

Écoutez Montaigne se plaindre de cette “déplaisante coutume”: “Pour trois belles, il nous en faut baiser cinquante laides, et à un estomac tendre, comme sont ceux de mon âge, un mauvais baiser en surpaie un bon.” Les mariages avec les princesses du Sud, horrifiées par la tradition, ont probablement joué un rôle dans cette évolution. C’est en tout cas l’Italienne Marie de Médicis qui obtint de son royal époux, Henri IV, la permission de ne plus donner ses lèvres aux courtisans. À l’église, par ailleurs, les fidèles ne s’échangent plus le baiser de paix mais posent leurs lèvres sur une tablette niellée, l’osculatoire. Les soucis hygiéniques dus aux nouveaux fléaux, de la vérole à la peste, expliquent également cette récession des baisers, qui se fera de plus en plus radicale. Le narcissisme, plus redoutable encore qu’une épidémie, achèvera de biffer la bise: nous voici aux xviie et xviiie siècles, âge d’or du maquillage. Il ne faudrait surtout pas abîmer un fard, appliqué en couches épaisses sur la peau, ou décoller une mouche. “Plusieurs traités de courtoisie insistent sur le fait qu’embrasser sur la joue, c’est approcher sa joue de celle d’une autre personne, mais certainement pas la toucher. L’usage disparaît petit à petit, jusqu’à être totalement banni au xixe siècle, où même embrasser la main d’une dame paraît saugrenu”, relate Jean Claude Bologne.

L’heure est au positivisme et le baiser est relégué au laboratoire de la science, qui le dissèque avec une froideur qui frôle la répulsion. “Juxtaposition des muscles orbiculaires de l’orifice buccal à l’état de contraction”, décrit le médecin Henry Gibbons. “Il y a quelque chose de la ventouse dans l’acte du baiser”, renchérit son collègue français Ernest Onimus. Au même moment, la France est profondément marquée par les modes anglaises. “La politesse avant la Révolution française est encore une politesse à l’ancienne, assez tactile, si j’ose dire, dans laquelle on n’hésite pas à s’embrasser, même entre hommes, déroule Frédéric Rouvillois, auteur du Dictionnaire nostalgique de la politesse. Après la chute de Napoléon en 1815, les modes anglaises déferlent en France et on évolue vers une négation de la sensualité dans les milieux aristocratiques.” C’est à ce moment qu’on arrête de se dire “bon appétit”, redoutant ce terme venu du latin appetitus, qui signifie “désir”. La pudeur victorienne aura également raison des baisers. “On préfère lever son chapeau de façon plus ou moins considérable en fonction de l’importance de la personne en face. On peut également incliner sa tête ou le haut de son buste. Ne s’embrassent que les pauvres ou les personnes mal élevées. Bienséance rime avec distanciation sociale, c’est ce que nous allons vivre après le déconfinement”, poursuit Frédéric Rouvillois.

La bise devra attendre le début du xxe siècle pour faire son apparition dans les ouvrages de politesse, et ce n’est pas à son honneur. “‘Ne marchez pas en traînant vos pieds comme un pauvre hère’, ‘Ne vous embrassez pas en pleine rue en vous donnant trois ou quatre bises comme des paysans’, voilà le genre de remarques que l’on trouve dans ces traités du début du xxe siècle. La bise devient un contre-modèle”, détaille Dominique Picard. C’est compter sans les bouleversements sociétaux du xxe siècle: mise en place de la mixité dans les écoles, années yéyé… Un air de révolution flotte dans les lycées, les rondes joues adolescentes se laissent allègrement embrasser. “On trouve cela sympathique et, sous l’effet d’un certain jeunisme, les adultes commencent à se faire la bise aussi. Avec Mai-68, on brise les vieilles mœurs et on adopte les mouvements psychocorporels venus des États-Unis. C’est l’épanouissement du corps, on commence à s’enlacer dans la rue, jusqu’à finalement s’embrasser même entre hommes”, prolonge la professeure des universités.

La crainte du toucher

Alors qu’on s’adonne plus que jamais à ce paroxysme buccal, quelques lèvres commencent à se crisper. En 2017, dans un mail adressé à ses 73 collaborateurs, Anne Picard-Wolff, la maire de Morette, en Isère, leur communique qu’elle ne les embrassera plus. La même année, la blogueuse Romy Têtue envoie à plusieurs centaines de collègues un mail pour leur signaler qu’elle “déteste la pratique de la bise au boulot”, le tout appuyé par un calcul accablant: “422 salarié·es x 2 bises x 250 chaque matin x N années = pfiou…” Soutenue par l’inflation du bécot, cette hantise de la bise s’inscrit dans un soupçon à l’encontre du corps qui se développe à partir des années 80, estime David Le Breton. “La pratique du tatouage, du piercing, du culturisme, de la chirurgie esthétique explose alors, tout comme la diététique, affirme l’auteur des Passions ordinaires: Anthropologie des émotions. Autant de techniques visant à maîtriser le corps. Les idéologies transhumanistes, qui prônent l’utilisation de prothèses et le téléchargement de l’esprit sur Internet, le considèrent comme un élément obsolète. Le coronavirus en rajoute une couche en faisant du corps le lieu de tous les dangers, et la bise se retrouve sur un siège éjectable.”

Se dirigerait-on alors vers une crainte du toucher, une haptophobie selon la terminologie savante? “Le risque, c’est qu’autrui devienne un simple exutoire, qu’on ne prenne même plus en compte son visage. Car c’est ça qui est derrière la bise, le face-à-face”, analyse le philosophe Bernard Andrieu. Mais pour l’auteur de Sentir son corps vivant, une autre hypothèse est plus plausible encore: le développement de nouvelles formes de contact. “Avant le confinement, on avait déjà commencé à se saluer en se touchant les pieds et les coudes. Il va falloir également re-cartographier l’érotisme. S’il faut se passer du visage et de la bouche, il faudra oublier le cunnilingus et la fellation pour exalter d’autres parties du corps. C’est d’ailleurs ce qui s’est passé au début de l’épidémie de sida, avec notamment une redécouverte des pieds et des massages.”

Si l’on ne se risquera pas à tirer des plans sur la comète sur la vie intime des Français, on peut convenir que la bise ne sera plus celle d’avant. “Certains la pratiqueront peut-être comme un souvenir nostalgique, d’autres refuseront et adopteront d’autres formes de salutation. Une inclinaison de la tête, par exemple, façon asiatique”, pronostique Frédéric Rouvillois. Rien, pourtant, n’est plus perturbant qu’un baiser suspendu, les amants séparés pourront en témoigner. “Ce rituel incarne la tendresse, l’affection, la confiance, la proximité. Autant de valeurs qui risquent de devenir très abstraites en son absence”, considère Alexandre Lacroix. Il faut éviter de verser dans le calcul et la défiance, met en garde l’auteur de Contribution à la théorie du baiser: “J’espère que nous ne basculerons pas dans un monde où autrui n’est plus évalué qu’en tant que risque potentiel, et que les gestes barrières seront, sinon provisoires, du moins subvertis.”

Dossier coronavirus

David Quammen et le virus maudit

Le care confidentiel

Le zéro et l'infini

Leurs enfants après eux

L'Île aux morts

“On savait quand on partait, pas quand on allait revenir”

“C'est pas pour autant qu'on a la peste”

“Ces épidémies sont un miroir dans lequel l'humanité voit son propre reflet”

La revanche du pangolin

Society #131

Rosalia de España

100 bonnes raisons “de passer au vert”

Le roi des tigres

“La pandémie actuelle est une préface”

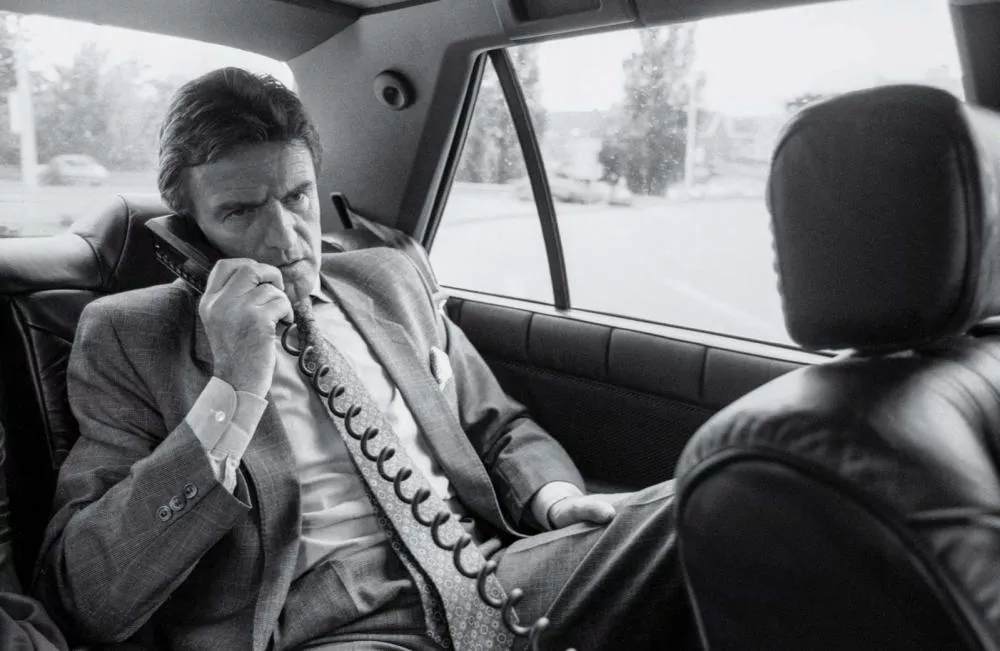

Le French Doctor et ses kids

À lire aussi

Rupture conventionnelle

Amitiés (pas très) sincères