“En Louisiane, les problèmes de l’Amérique sont à la surface”

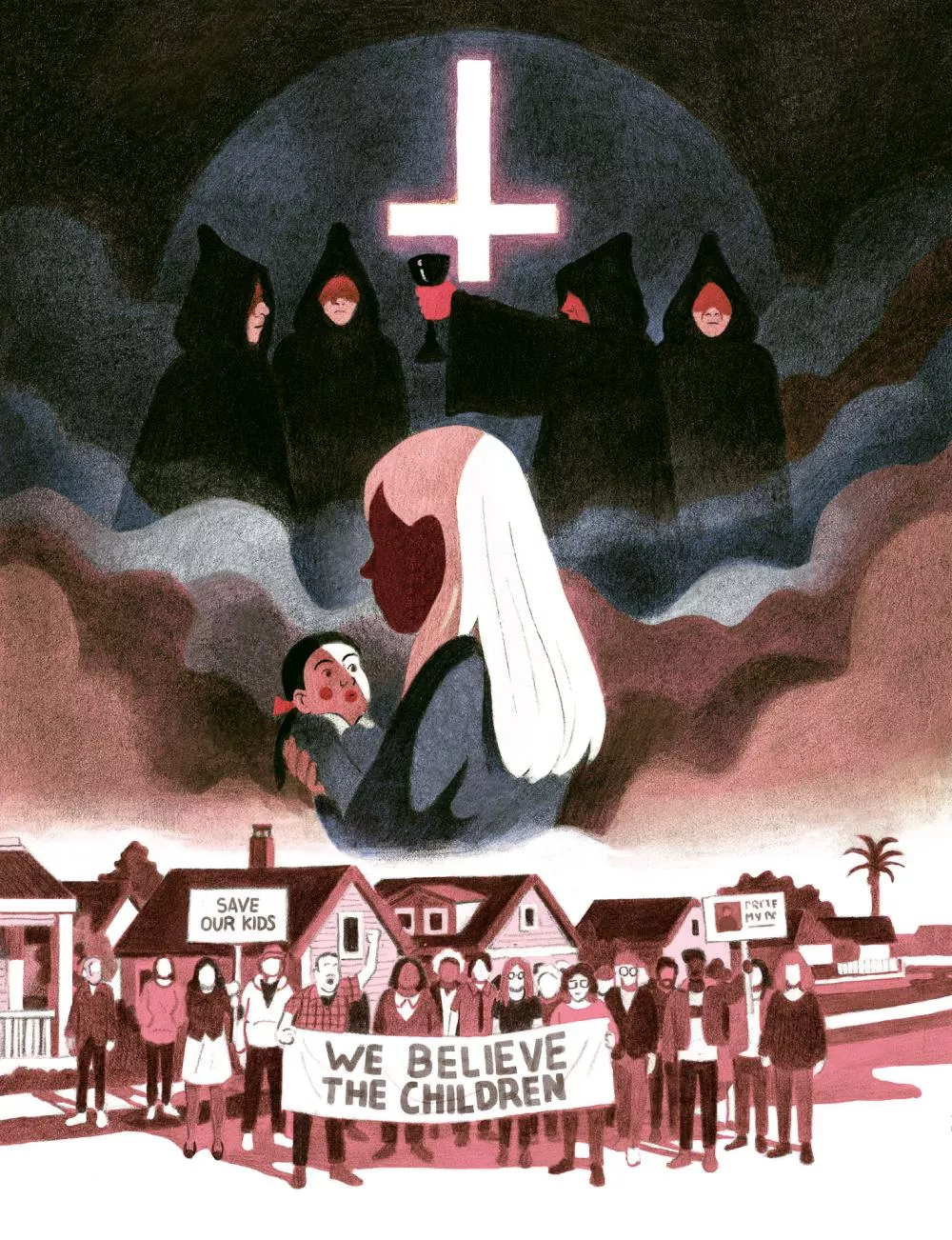

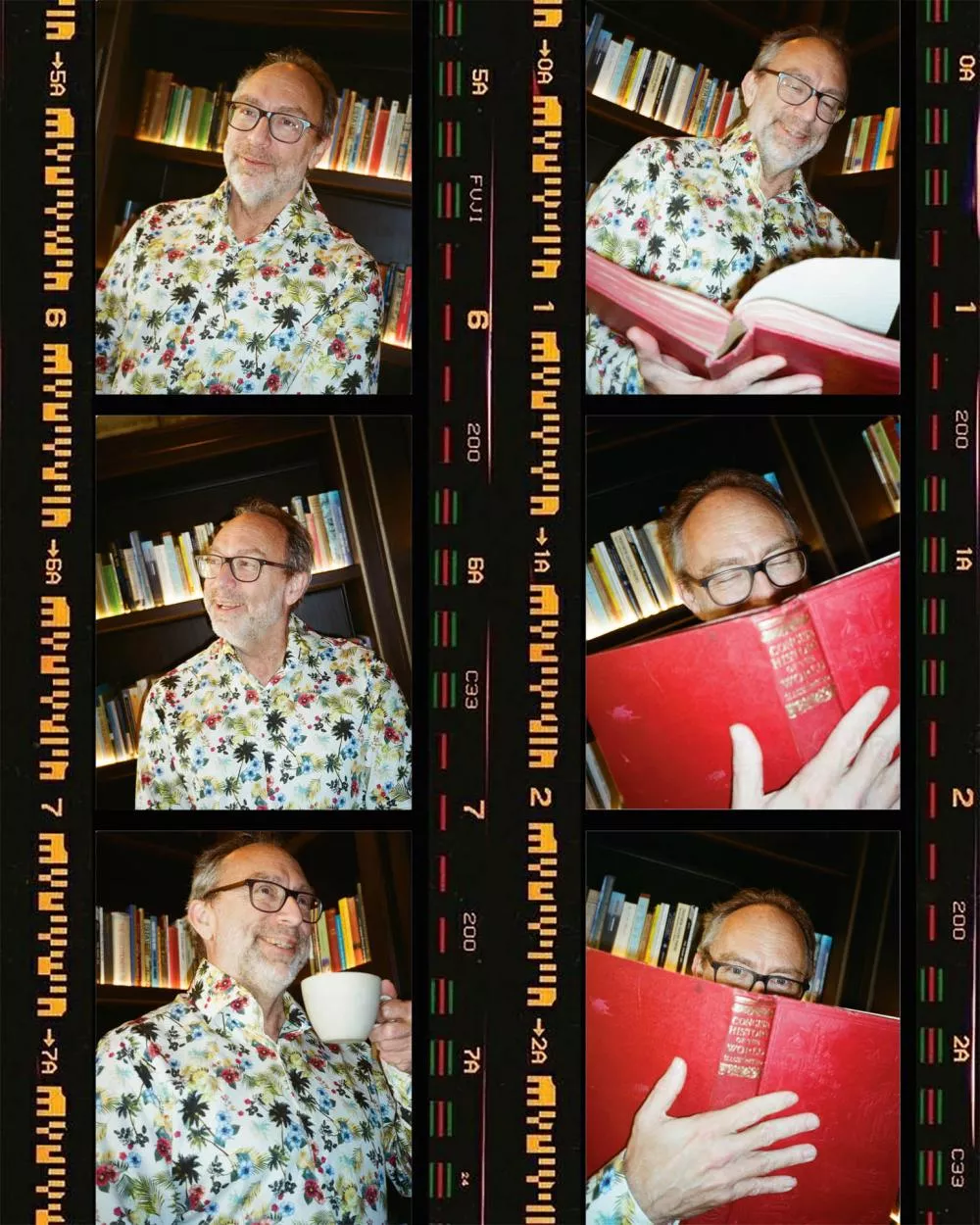

Votre livre est souvent présenté comme l’une des grandes réussites récentes de true crime, comme on appelle ces œuvres racontant des affaires criminelles réelles et que l’on a vues fleurir dernièrement aussi bien au cinéma ou en littérature qu’en podcasts ou sur Netflix. Est-ce un label que vous revendiquez? Je suis bien sûr extrêmement redevable à des écrivains comme Truman Capote ou Janet Malcom, qui ont développé le genre et l’ont interrogé. Mais pour être honnête, j’ai un peu de mal avec cette étiquette. Je vais même bientôt enseigner à l’université un cours sur l’éthique du true crime, parce que je pense qu’il y a un vrai danger à faire de la mort d’une personne réelle une source de divertissement. Et c’est justement parce que j’ai du mal avec cette idée que j’ai choisi de placer la mort de Jeremy Guillory (l’enfant tué par Ricky Langley, ndlr) au début du livre. C’était vraiment important pour moi de ne pas faire de suspense ni de sensationnalisme autour de l’assassinat de cet enfant qui a bel et bien existé et qui est bel et bien mort. D’ailleurs, l’écriture de ce passage est un peu plus simple, plus austère que le reste du livre. C’est volontaire. Les médias ont rangé mon livre sous l’étiquette true crime, mais il est aussi autre chose, je pense: un livre de mémoires, et de journalisme.

God Bless America

Las, Vegas

A(bcd…)mérique

Le début de la fin

Les frigos américains

L'abandon de Kenosha

L'inspectrice Harris

Simone veille

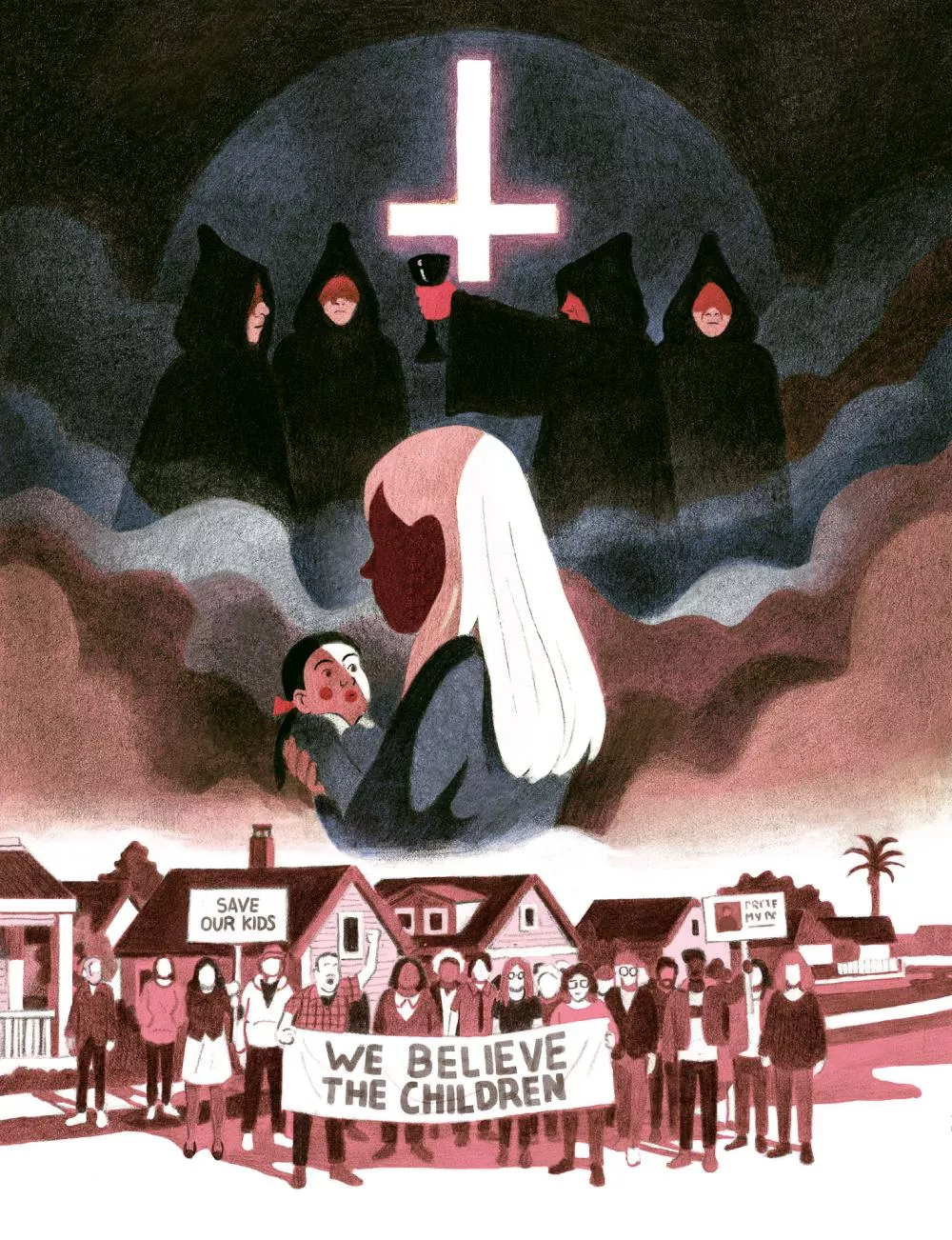

Le diable probablement

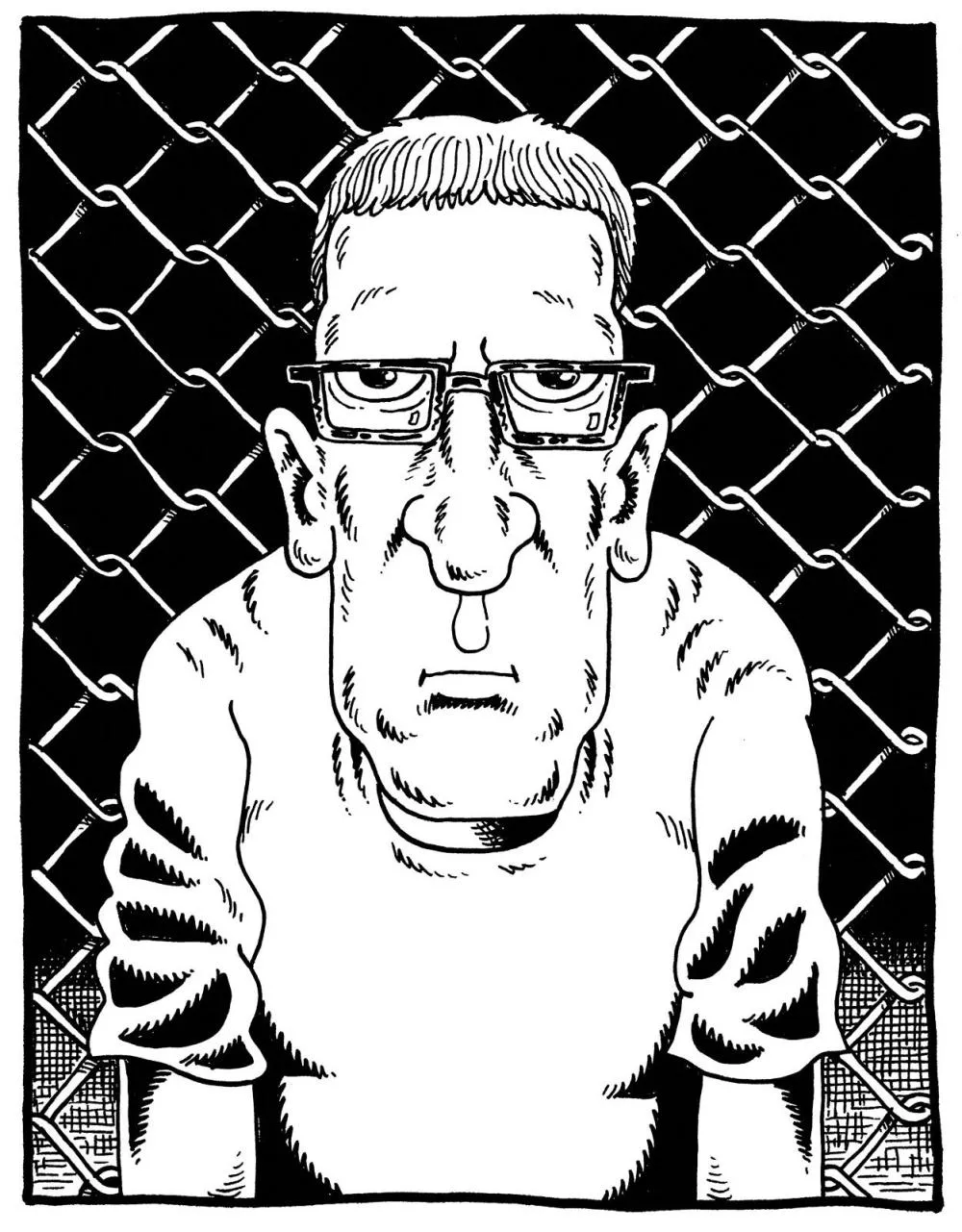

Une histoire de la violence

Society #143

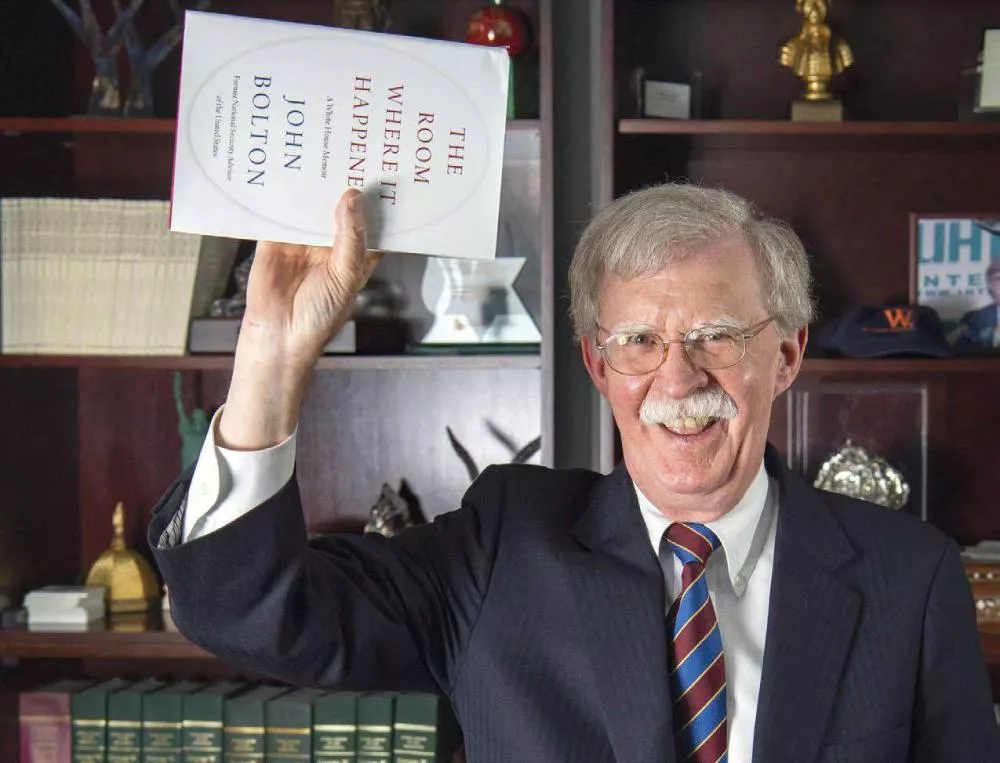

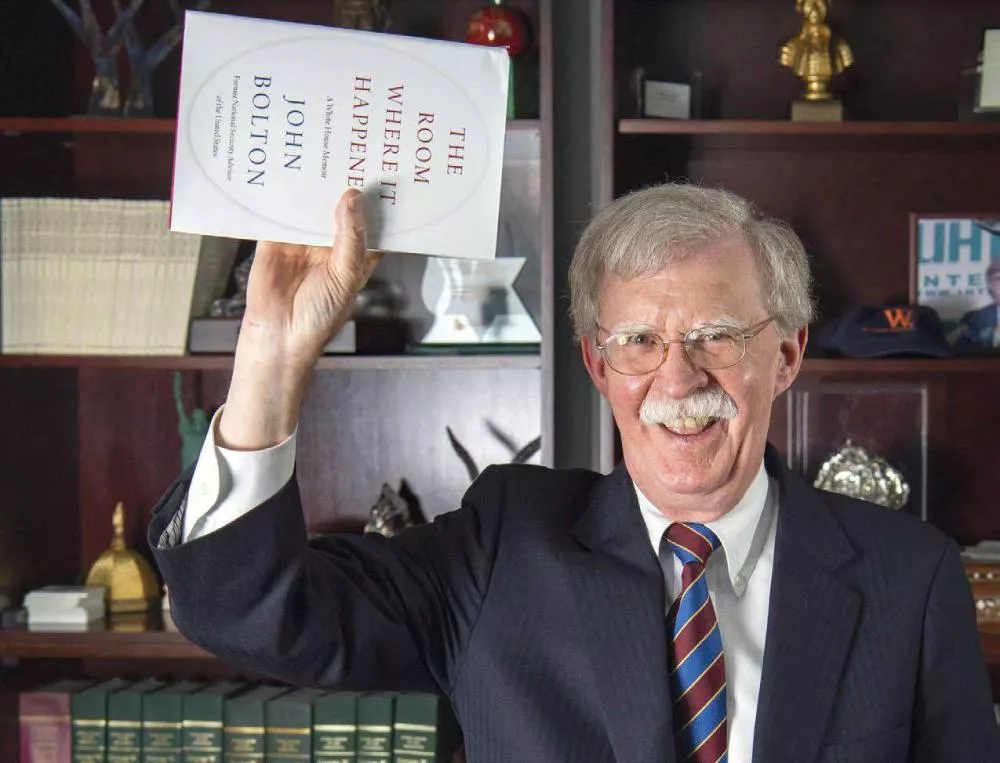

“Trump ne se prépare jamais avant les sommets internationaux”

“J'écris sur la condition humaine”

Las, Vegas

A(bcd…)mérique

Marques Brownlee

Ocean Vuong

Chanel Rion

Le début de la fin

Les frigos américains

L'abandon de Kenosha

L'inspectrice Harris

Simone veille

Le diable probablement

Une histoire de la violence

À lire aussi

“Je n'ai pas peur d'Elon Musk”

La nouvelle Élodie