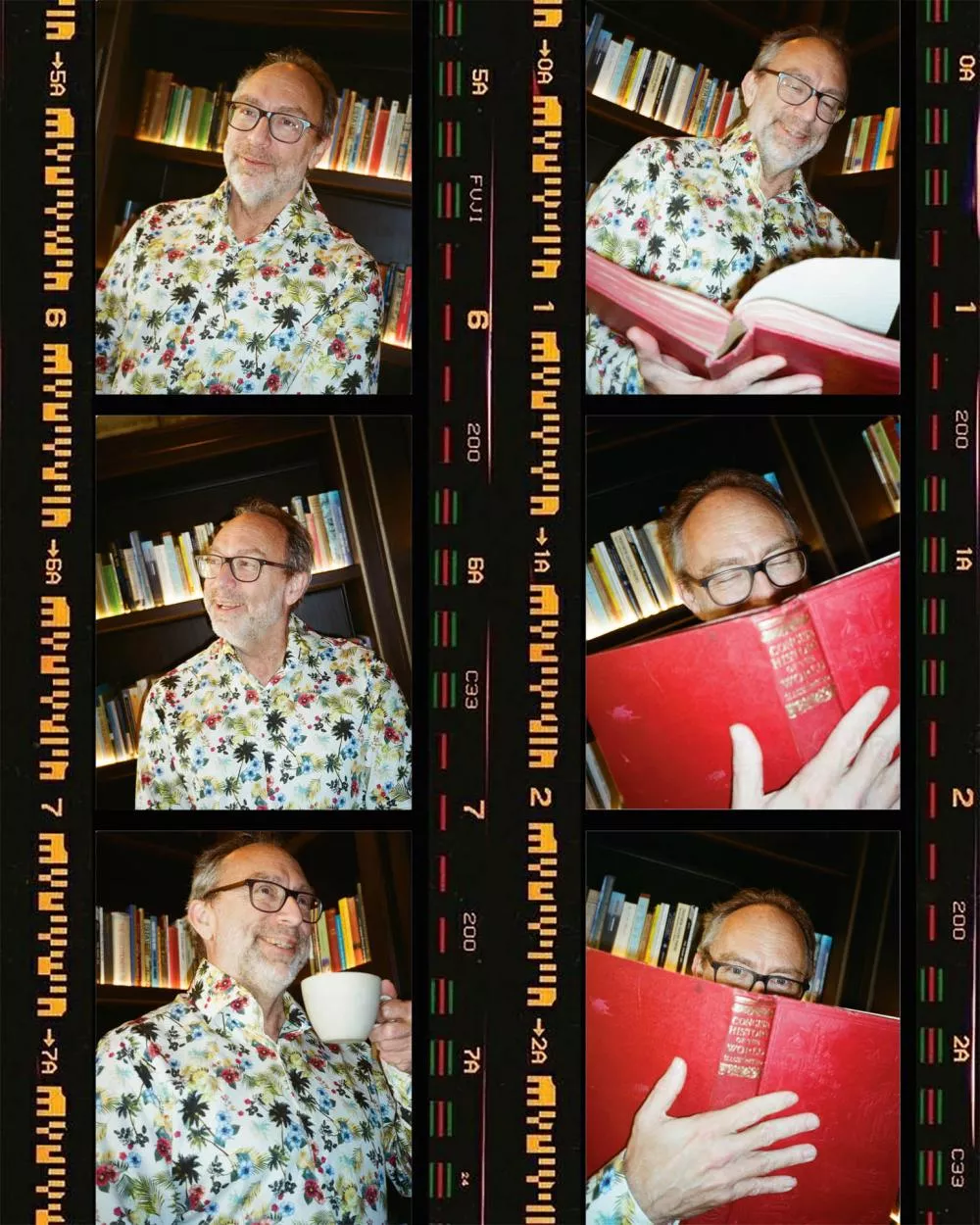

“Je n'ai pas peur d'Elon Musk”

Votre premier livre, The Seven Rules of Trust: A Blueprint for Building Things That Last (Les Sept Règles de la confiance: un plan pour construire des choses qui durent, ndlr) sortira fin octobre. Qu’est-ce qui vous a donné envie de l’écrire? Le monde traverse une crise de confiance. Cela peut engendrer du désespoir. Comme je suis un optimiste pathologique, je me suis dit que ça semblait être le bon moment pour expliquer comment on a créé, avec Wikipédia, une communauté fiable et digne de confiance. Et pour se demander ce que ça peut nous apprendre. Les wikipédiens ne sont pas parfaits. Personne ne l’est. Mais, au moins, ils prennent les choses au sérieux, passent beaucoup de temps à observer nos procédures, à débattre de la qualité des sources des articles que l’on publie. Ils essaient de faire les choses bien. Je trouve ça motivant.

Vous dites qu’il faut de nouveau tisser des liens de confiance. Mais on ne peut pas faire confiance à tout le monde -les membres de certaines tribus amérindiennes n’auraient pas dû faire confiance aux colons européens, par exemple. Comment savoir que l’on peut faire confiance à quelqu’un? Si tu entres dans un restaurant à viande et que tous les clients ont un couteau à viande, très aiguisé, tu ne te dis pas qu’ils vont te poignarder avec. Tu leur fais confiance. Bien sûr, il peut arriver que quelqu’un se lève et te poignarde. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux faire confiance à personne, ou que tu ne peux pas faire confiance aux couteaux! Dans le vacarme des réseaux sociaux, notamment de X, on a l’impression que le monde entier est en colère. En fait, quand on lit bien les études, on voit que la radicalisation politique ne concerne qu’un tout petit groupe d’individus. La plupart des gens peuvent être en désaccord avec une décision politique sans se dire que ceux qui l’ont prise sont forcément des gens horribles.

Society #265

Le Mausolée

Crash

L'héritière

Le jour du chapeau

Le gourou et ses femmes disparues

Rupture conventionnelle

Michel Lunarca, l'escroque-monsieur

Au nom de la mort

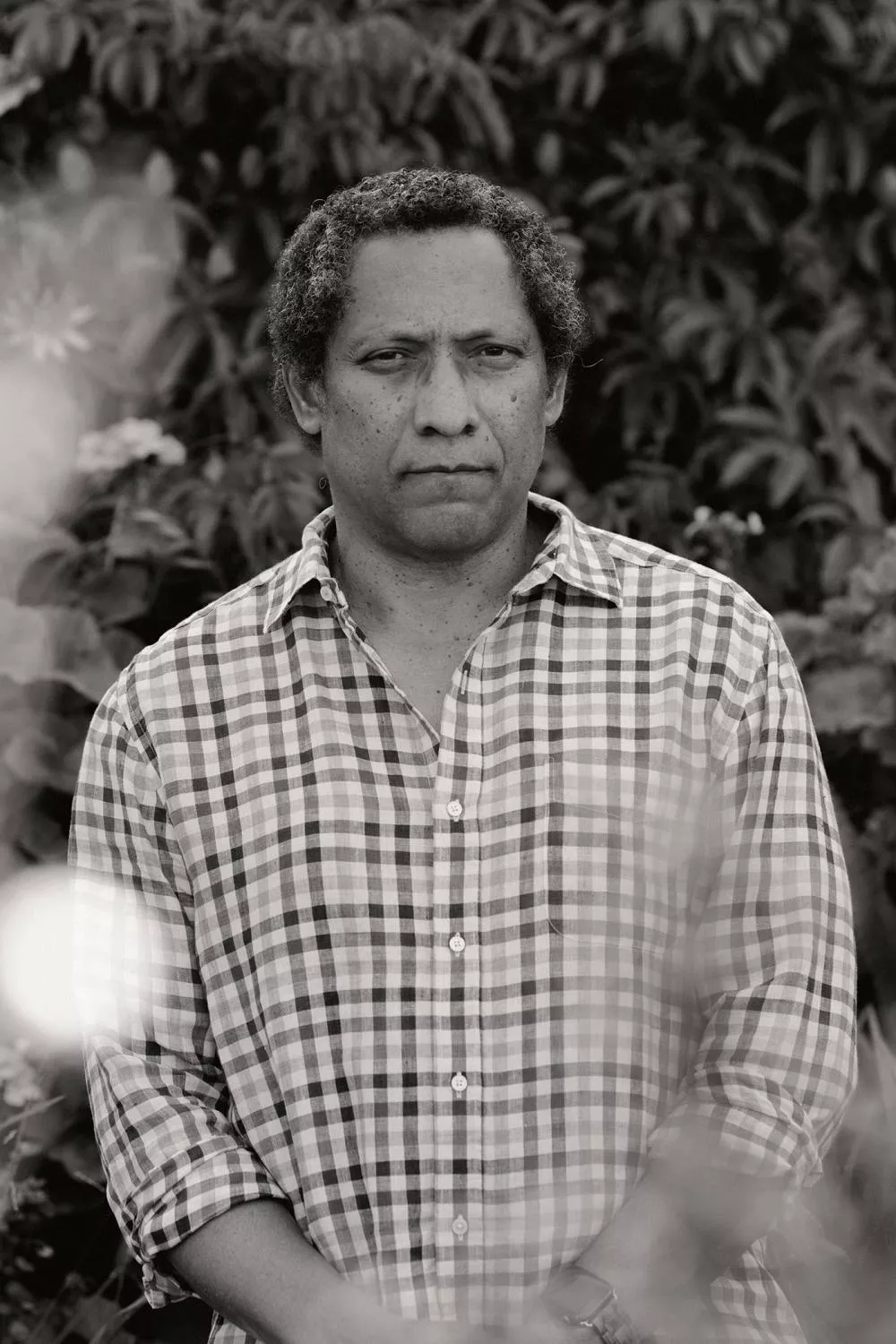

Les morceaux qui bougent de la vie de Marc Moreau

Passion couleurs vives

À lire aussi

La nouvelle Élodie

"Quand j'ai commencé, l'objectif était aussi le grand écran"