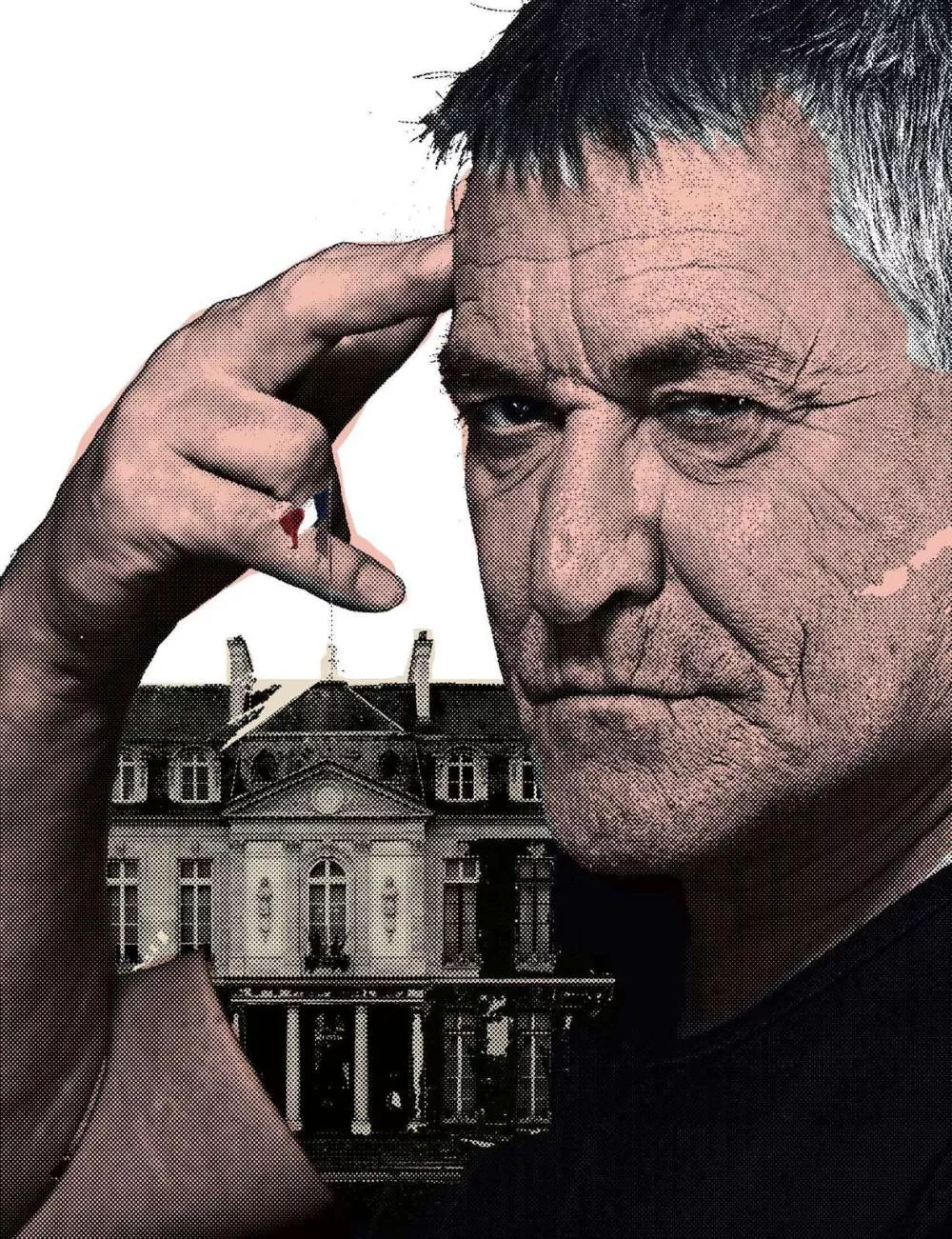

“La police s'est militarisée”

À la suite de la mort de George Floyd aux États-Unis, des voix ont fait le parallèle avec la situation en France. La comparaison vous semble-telle pertinente? Aux États-Unis, environ 1 000 à 1 200 personnes meurent chaque année sous les balles ou les coups de la police. En France, la moyenne est de 10 à 15 personnes. Même si la population américaine -environ 328 millions d’habitants- est bien supérieure à celle de la France -7 millions–, les proportions ne sont pas comparables. Les doctrines des deux polices sont aussi très différentes. En France, ses origines remontent à Louis XIV, elle a surtout pour but de la stabilité des institutions et protéger le pays de l’agitation politique. La police américaine, elle, est née au niveau local. Elle est l’émanation de communautés. On a délégué à des citoyens le pouvoir d’appliquer la loi et d’éliminer les bad guys, afin de protéger les autres citoyens. Et aujourd’hui, l’un des soucis avec les forces de l’ordre américaines est d’ailleurs qu’il y a un morcellement policier à peu près total.

Society #133

Prise de dette

Notorious Big'

Dominic C

La vie déraille

AbracadaBra

“Les choix que l'on fait vont dessiner l'économie pour les prochaines décennies”

L'école des fans

Le prix du Nobel

Discours sur l'État de l'Union

En mémoire d'Idriss

À lire aussi

“Je n'ai jamais trahi mon pays”

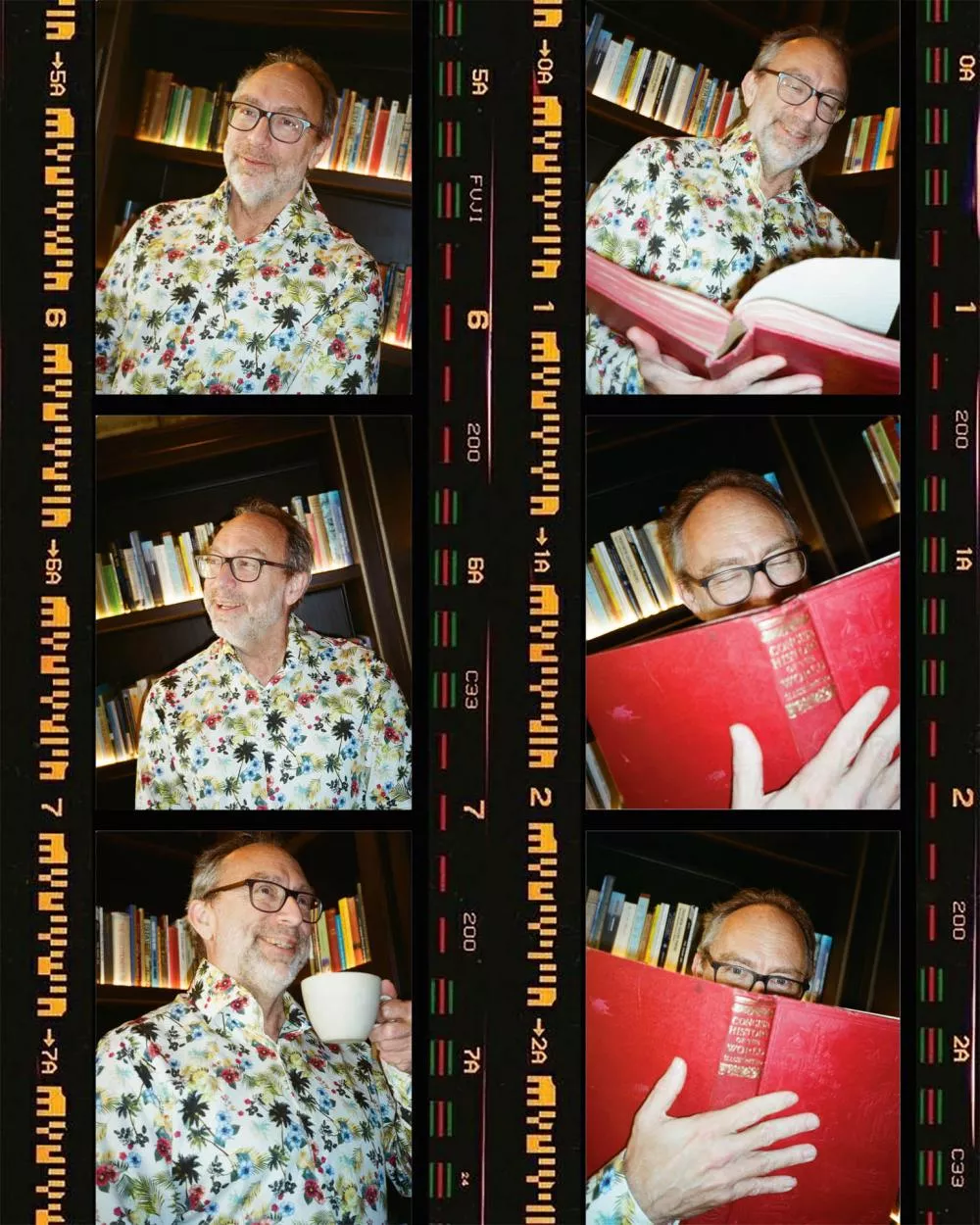

Benny s'affranchit