“La relation homme-nature passe désormais par la ville”

Votre livre s’intéresse à la problématique de la coexistence des animaux sauvages avec les humains dans les villes. Un sujet qui semble avoir pris une nouvelle dimension avec le confinement, non? C’est effectivement une question qui se pose quand on croise de manière totalement inhabituelle un canard sur le macadam. Mais en réalité, il y a un grand nombre d’espèces qui vivent dans les villes habituellement, sauf que les conditions de vie urbaine et les idées que nous attachons à la ville nous les rendent invisibles. Ou alors, nous les associons à des êtres nuisibles. Ce qui a été frappant pendant le confinement, c’est que tout à coup, la ville nous est apparue comme un habitat possible pour des animaux qui devenaient un peu nos voisins. Et c’est comme ça que j’ai voulu procéder dans mon livre. Considérer les animaux non pas comme des êtres auxquels nous devrions reconnaître le statut de sujets ou auxquels nous identifier afin d’avoir de la sympathie pour eux, mais vraiment comme des voisins. Autrement dit comme des êtres avec qui nous partageons un espace. Nous coexistons avec des fourmis, des cafards, des rats, des renards, des goélands. Ma question n’est pas de savoir s’il faut les attirer, les rejeter, les accueillir, les soigner, préparer le terrain pour eux ou écologiser la ville. Ils sont là. Ma question, c’est: que faisons-nous de cette coexistence?

Society #139

Le tour de Franzen

On mutile bien les chevaux

Chasseuses de likes

“On se fait étriper, et c'est normal”

“L'histoire de l'immigration est aussi une histoire de femmes”

À lire aussi

“Je n'ai jamais trahi mon pays”

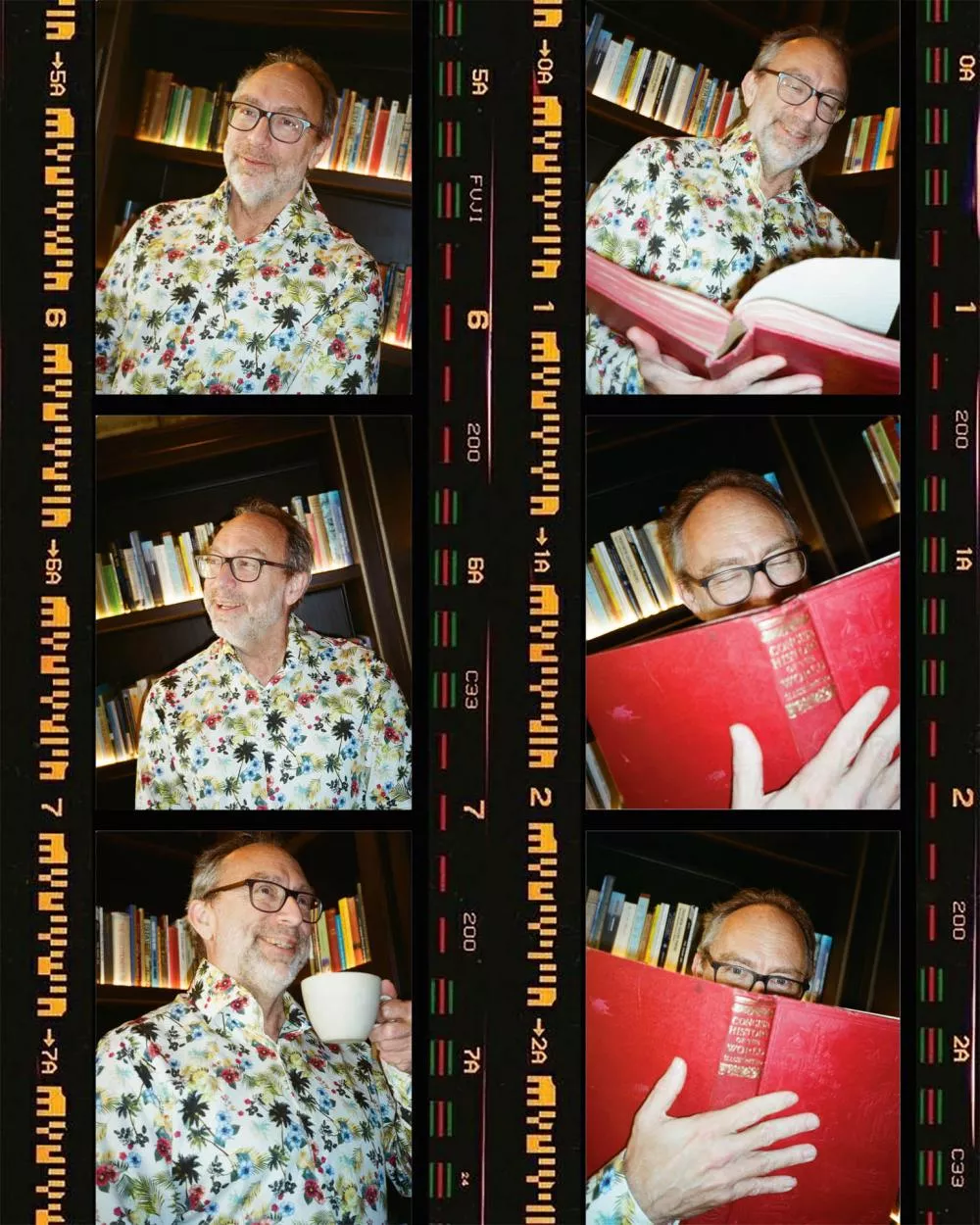

Benny s'affranchit