“Le jihadiste n'est pas quelqu'un qui crie fort”

Entre les César et les Oscars, vous sortez de plusieurs semaines intenses. Comment avez-vous vécu cela? Apprendre que Timbuktu était nominé huit fois aux César, c’était se sentir membre de la famille du cinéma. Et recevoir sept récompenses à la fin est quelque chose de très, très fort. C’était bouleversant et touchant d’arriver aux César avec huit personnes nominées qui ne l’avaient jamais été –à l’exception de Sofiane, le chef opérateur. Huit personnes qui m’ont accompagné dans des moments très difficiles. En décembre 2013, quand il fallait tourner dans une forme d’urgence, dans une région pas évidente avec certains risques réels, et pas des moindres…

Quand vous êtes monté sur scène pour le César du scénario, votre femme, coscénariste du film, a fait un discours enthousiaste. Puis, vous avez pris la parole et vous avez douché l’ambiance. Vous avez dit que le scénario était faible. Cela a provoqué un réel malaise… Ce n’était pas du tout pour la castrer ou je ne sais quoi. Ce que je voulais, c’était remercier la confiance en la fragilité. Parce que le cinéma, c’est une fragilité. Moi, je ne trouve pas que ce scénario soit formidable. Si je suis le premier à reconnaître cela, c’est que les autres ne l’ont pas lu. Un scénario peut être faible et donner un bon film, un scénario peut être fort et donner un mauvais film. C’est ça, la réalité des choses. C’est pour ça que j’ai remercié l’avance sur recettes, une façon de relativiser le succès.

Est-ce que les critiques qui ont suivi ces César vous ont gâché le plaisir? Certains vous ont reproché une certaine naïveté dans le film… Entre la presse, les décapitations, YouTube, les images choc, les films sur le terrorisme un peu à l’américaine, on a l’impression qu’il faudrait montrer un mort avec dix litres de sang qui coulent, le cerveau qui explose… Mais pour moi, la mort, ce n’est pas ça, c’est beaucoup plus dramatique. Et donc, il faut de la poésie pour raconter différemment les choses et créer une distance. Le film n’impose pas, il invite. À partager une vision, à faire un voyage, à partir ensemble. On ouvre, et certains entrent par la porte, d’autres par la fenêtre, d’autres partiront, d’autres non.

Et quand on décrit votre film comme un ‘conte pour Occidentaux’? J’accepte la critique. Mais quand on sort d’une projection à Tunis, à Nouakchott ou à Dakar et que les gens sont émus et pleurent, ce n’est pas l’Occident. Après, on peut appeler cela un conte, peu importe: pour moi, c’est une narration. Pas une narration classique, c’est vrai, mais personne n’a dit quand le cinéma a été inventé qu’il devait être ça, ça ou ça. Chacun se l’approprie avec sa propre sensibilité. Le cinéma n’est rien d’autre qu’un langage, universel, peut-être le plus universel parce que c’est l’image, et fait à partir d’éléments dramaturgiques que sont l’introduction du son, la musique, le montage. Eisenstein, Dovjenko, la naissance du cinéma, ce sont des rythmes.

“On a l’impression qu’il faudrait montrer un mort avec dix litres de sang qui coulent, le cerveau qui explose… Mais pour moi la mort ce n’est pas ça”

Dès le début du film, on voit cette gazelle traquée par le pick-up et les soldats qui tirent, avec leur chef qui dit: ‘Fatiguez-la mais ne la tuez pas.’ Je n’avais pas envie d’entrer dans le film avec cette affaire de manuscrit brûlé à Tombouctou. Mais je dis la même chose avec les masques et les statuettes, qui servent de cible d’entraînement au tir. La vision salafiste, c’est la négation de l’autre, de son identité. Et donc, ce sont des choix qui ne sont pas du tout esthétisants mais symboliques, importants, pour dire où est la vraie violence.

‘Fatiguez-la mais ne la tuez pas’, c’est une façon de dire que si l’islamisme terrorise, au-delà des exécutions, c’est plus insidieux, ça sape le moral, les consciences, et c’est peut-être ça le plus lourd tribut à payer? Absolument, oui. Pour moi, la violence, c’est l’humiliation quotidienne de gens qui vivaient tranquillement et paisiblement leur vie, leur foi, et qui voient leur sœur, leur fille, flagellée sans pouvoir rien faire, par des gens venus d’ailleurs, à qui ils n’ont jamais rien demandé. Ça, c’est violent. C’est violent quelqu’un qui dit à une mère: ‘On a décidé de marier ta fille de force.’ Au lieu de montrer le fait que ces filles mariées de force étaient violées tous les soirs par plusieurs hommes –c’est ce qui s’est passé, j’ai rencontré ces filles–, j’ai fait une scène où la mère refuse de donner sa fille et une autre où l’imam explique aux jihadistes leur arrogance. J’ai fait le choix d’un cinéma qui ne montre pas le viol, parce qu’il faut faire extrêmement attention. Parfois, quand l’évocation est spectaculaire, on peut banaliser les choses.

On vous a taxé de naïveté à propos de la scène où des jihadistes entrent armés et chaussés dans la mosquée et en partent docilement après la réprimande de l’imam… Ce que je raconte, je l’ai vécu par l’intermédiaire des gens. L’imam de Tombouctou est un vrai personnage. Les islamistes sont entrés dans sa mosquée exactement de cette façon, il leur a parlé de cette façon et ils sont partis de cette façon. C’est la vérité. Et si ce n’est pas la vérité, c’est plausible, et c’est ça la force et le sens du cinéma. Le cinéma, ce n’est pas un article de presse. Je n’étais pas là pour faire un inventaire des exactions et le jihadiste n’est pas quelqu’un qui crie fort, qui gueule. Non. C’est un comportement apaisé, d’où la dangerosité. La vraie violence, elle est dans cette attitude insidieuse, qui s’installe petit à petit, sans avoir besoin de crier fort. L’art doit raconter les choses de cette façon. Quand l’imam s’oppose au mariage en disant que les jihadistes profitent de l’obscurité pour marier cette fille, que son père n’est pas là, que son tuteur non plus, que dit le jihadiste? Que ce qu’ils font est normal, qu’ils n’ont pas besoin de tuteur, qu’ils sont les tuteurs de toute chose ici. Et c’est ça, la mentalité du jihadiste. Les salafistes se sont imposés de cette façon. Et c’est comme ça que je le raconte.

Votre argument est toujours le moins spectaculaire. Je suis allé à Tombouctou juste après la libération. J’ai habité dans l’hôtel où Abou Zeid a vécu. Ceux qui venaient me servir le matin l’avaient servi, et quand je leur demandais comment ils le trouvaient, ils répondaient que c’était un homme gentil. Ça ne signifie pas qu’ils trouvaient normale son attitude, c’est paradoxal, mais les gens n’ont pas la capacité parfois de dissocier l’acte immoral de l’humain qui l’a commis. J’ai entendu des choses comme: ‘Le film, c’est Timbuktu sans Timbuktu.’ Mais c’est ça, la magie du cinéma. Moi, je ne raconte pas l’architecture de Tombouctou, je raconte ce qui est arrivé à cette ville, qui est un symbole de tolérance, d’échange, de pardon, de savoir, patrimoine de l’humanité, et ce symbole est pris en otage. Que je le raconte en Mauritanie, à Oualata, à la frontière malienne, ou à Saint-Denis, s’il y avait eu la possibilité de filmer dans un studio, il n’y aurait eu aucun problème avec ça.

Moins que ‘Timbuktu sans Timbuktu’, on vous reproche parfois d’avoir fait un film sur le jihad sans tout dire du jihad… Ce n’est pas un film qui raconte le jihad, mais la fragilité de l’humanité, de nos sociétés. Le film traite essentiellement de trois sujets: les interdits, le regard sur la femme et la justice. En Afrique, la justice est le maillon faible de nos institutions, or sans une vraie justice, il ne peut pas y avoir de vrai développement. Pour parler de la justice, je me sers d’un drame que je transforme en accident. Tout est fait pour imposer les choses vite, et tuer. C’est la justice expéditive. Les interdits, c’est le football, la musique, et le rapport avec la femme, le refus d’accepter cela. Et moi, j’arrive à raconter le film de l’intérieur, tout ce que le journaliste ne peut pas raconter, ce n’est pas son métier. Mais je m’inspire de ce qui s’est passé. L’artiste s’inspire de tout pour finalement raconter l’individu. Il n’y a pas de costumes inventés, il y a des costumes prêtés, portés. L’acteur qui joue le touareg, Ibrahim Ahmed, il est de Tombouctou, il parle touareg, bambara, songhaï et espagnol… parce qu’il est de Madrid! On l’a vu sur Facebook, on l’a pris ; c’est ça, le cinéma. La chanteuse vit à Montreuil, c’est une touareg du Niger, voilà.

“Ce n’est pas un film qui raconte le jihad, mais la fragilité de l’humanité, de nos sociétés”

Vous vivez hors d’Afrique depuis plus de trente ans. Quand on vous décrit comme un ‘BHL des Dunes’, un Africain de Saint-Germain-des-Prés, ça vous fait quoi? (Rires) Mais ça ne veut pas dire grand-chose, ça. Je vis à Paris, mais dans un quartier populaire. Si j’ai tourné avec Hichem (Yacoubi, qui joue un jihadiste, ndlr), c’est parce qu’on se croise tous les jours, on prend un café, je sais que c’est un acteur qui, depuis dix ans, me dit qu’il veut jouer dans un de mes films. Si je fais un film dans lequel il peut avoir un rôle, je l’amène. Abel (Jafri, qui joue un autre jihadiste, ndlr), c’est pareil, on se voit régulièrement, une fois par mois au café, sans promesse de film. Si j’ai un film, je le prends. Saint-Germain fait partie de Paris, mais je n’y vis pas. Je ne commence pas à me plaindre, d’autres gens vivent avec beaucoup moins de choses que moi et méritent autant ou plus… Je ne sais pas, ce sont des petites choses un peu superficielles. J’ai fait dix ans en Russie et j’ai vécu vingt ans en France, où j’ai trouvé un système qui me fait confiance, mais cette confiance ne m’a pas amené non plus à faire beaucoup de films. Mon rapport avec le cinéma ne m’a pas amené à faire un film tous les deux ans pour habiter à Saint-Germain, parce que c’est possible, hein… Ce qui se passe ne m’atteint pas, croyez moi. Je vous le dis très sincèrement, je suis en paix et en adéquation avec moi-même. Je n’ai pas de démenti à faire sur une villa que l’État me donnerait, ou une voiture…

Mais vous avez bien un poste de conseiller du président mauritanien… Bien sûr. Et quand on est nommé conseiller, on nous donne un bureau. Mais depuis un an et demi, mon bureau, ce sont les dunes, c’est mon équipe, c’est le film, c’est ça… C’est ça, ma fonction réelle. Je ne me suis jamais démarqué de mon travail de cinéaste. Je décide à un moment que c’est important de rentrer chez moi en Mauritanie et, donc, je rentre, tranquillement, parce que je pense que c’est important. Sans être invité. Je ne suis pas revenu avec ce titre de conseiller. Je suis revenu de moi-même. Puis je suis sollicité, j’accepte de devenir conseiller culturel parce que j’estime que c’est important pour mon pays, et je le fais en rappelant que je suis cinéaste.

Vous comprenez que l’on s’interroge sur cette proximité avec ce régime, pas forcément très… (il coupe) Mais c’est ‘ce régime, pas forcément très’ qui a sécurisé pendant six semaines et demie le tournage pour que ce film existe, pour défendre des valeurs. Personne n’est parfait, certainement. Aucun homme politique n’est parfait, le monde est fait comme ça. Je ne vais pas nier mon pays ni un homme politique. Il a ses forces, il a ses faiblesses, mais je le redis encore une fois: s’il n’y avait pas eu de soutien de l’État, ce film n’aurait pas vu le jour. C’est important aussi d’en faire une lecture comme cela. C’est important qu’une armée se mette à la disposition d’une œuvre, d’un film dont le contenu est clair: contre le jihad, les islamistes, les salafistes, ceux qui coupent les bras et flagellent ou lapident.

Et que l’on dise que la contrepartie de ce partenariat entre vous et les forces militaires, c’est de ranger dans un placard votre projet de film sur l’esclavage 1? Mais non… Demandez à ceux qui disent cela s’ils ont lu le scénario. Ce n’est pas un film sur l’esclavage que je voulais faire, mais sur le mariage précoce. J’ai au moins cinq films qui ne se sont pas faits. Le cinéma est fait de ça, de projets qui se font, d’autres qui ne se font pas, c’est comme ça. J’ai un projet de film sur le portrait d’anciens chefs d’État africains, un film sur la Chine en Afrique… L’équipe de Timbuktu, ceux qui ont eu des César, sont venus chez moi, là où je vis. C’est un appartement, très simple. Ils ont vu. Je n’ai pas de villa. Mais je peux avoir une villa à Nouakchott, hein, je peux louer une villa, mes moyens me le permettent. Moi, j’assume parfaitement avoir une fonction à la présidence, je ne l’ai pas caché.

Et cette fonction ne vous aide qu’à faire des films? C’est parce que je suis là-bas que j’ai parallèlement pu mettre en place un Institut audiovisuel multimédia qui va voir le jour. Mais je ne fais pas partie d’un parti politique et je ne suis pas le porte-parole du président. On peut lutter de l’intérieur et faire des choses aussi… Il y a toujours des lignes à faire bouger et partout, il y a un combat à mener. En Mauritanie, en France. Nos pays, d’une façon générale, sont des pays fragiles, avec beaucoup de faiblesses, dans beaucoup de domaines. Nous sommes dans un processus d’édification d’un pays, pour prendre un mot un peu plus fort. Il faut que l’Occident intègre certaines faiblesses, chaque pays a son histoire. Chaque jour, on gagne. Petitement, mais on gagne.

“Aucun homme politique n’est parfait, le monde est fait comme ça…”

Vous voyez les choses évoluer positivement? C’est toujours un peu pareil: on ne parle de l’Afrique que quand ça va mal. L’Afrique est réduite à Ebola alors que c’est un continent en mouvement avec une dynamique extraordinaire. On voit aussi que la jeunesse africaine retourne au pays, ce qui n’était pas le cas il y a quinze ans. Pourquoi? Parce qu’il y a des choses à faire sur place. Il y a une presse indépendante réelle, qu’il n’y avait pas il y a dix ans, ce n’est pas rien. Tu sors dans la rue, tu achètes le quotidien et le quotidien pourra dire: ‘Le président est un salopard, il a fait ceci, il a fait cela.’ On dirait que je fais une plaidoirie, mais ce n’est pas cela. C’est trop facile de réduire nos pays à ce qui ne va pas. Il y a une forme de condescendance, de paternalisme, à cracher sur ceux qui sont faibles… La raison pour laquelle j’ai fait Timbuktu, c’est que pendant l’occupation de la ville, on ne parlait pas des gens. On parlait de l’acte de façon métaphorique, superficielle, on parlait souvent de cinq otages français, sans parler des 100 000 habitants de Tombouctou en otage ; on parlait des manuscrits aussi, plus que des gens.

Vous avez fait vos études de cinéma à Moscou. Dans quel état d’esprit étiez-vous en arrivant là-bas? Je suis arrivé jeune, à 19 ans. J’ai d’abord fait une année de langue pour pouvoir passer le concours d’entrée. Donc, quand j’arrive à l’Institut du cinéma à Moscou, je parle russe, je suis capable d’apprendre, d’écouter et de comprendre. Mais je n’ai pas de culture cinéphile. On pense souvent que le travail de réalisation passe nécessairement par la passion du cinéma mais moi, je trouve que les choses ne sont pas liées. L’envie de voir les films est une chose, en faire en est une autre. C’est ce que j’ai toujours ressenti. Je ne pensais pas que j’avais besoin de connaître le cinéma pour pouvoir en faire. J’étais plus perçu comme quelqu’un qui vient prendre sans pouvoir donner. Et c’est ce qui était plutôt frustrant dans ce monde où, effectivement, il y avait un bagage ‘culturel’ plus important que le mien. Je mets des guillemets parce que celui qui commence les études de cinéma sans connaître Tchaïkovski, sans avoir écouté Mozart, Bach, est considéré comme démuni. La grande musique, mais la peinture aussi: comment peut-on aspirer à être cinéaste si on ne sait pas qui sont Gauguin, Picasso? Mais la culture pour moi, c’est autrement plus subtil et complexe. C’est l’environnement dans lequel j’ai grandi, par exemple. C’est la dame habillée à sa façon, avec un choix de couleur, bleu, jaune, et qui traverse comme ça (il mime une démarche), c’est le vendeur de lunettes qui déambule avec ses 300 paires –lui-même en porte une–, la musique dans la rue, le musicien ambulant qui rentre dans ta cour… Quand tu écoutes ça tout petit, tu es nourri de quelque chose.

Vos références cinématographiques, c’étaient des westerns de troisième zone, paraît-il… Oui, absolument, et surtout les Trinita, Bud Spencer et Terence Hill. Il y a cette notion de justice qui est déjà là, dans le western. Le bon, le méchant, je crois que ça, ça a dû m’émerveiller. Et puis, c’était rare aussi, parce que c’était loin de chez moi. Aujourd’hui, je fais un cinéma différent mais j’aime le cinéma dans sa diversité. Quand j’y vais, c’est pour voir des films que je ne saurais pas faire. Et je fais des films que quelqu’un d’autre ne ferait pas. Voilà mon rapport avec le cinéma.

Le Fespaco a pensé déprogrammer votre film au festival de Cinéma de Ouagadougou. Comment avez-vous vécu cela? Je suis un Sahélien, je suis capable de relativiser. Mais c’est vraiment dommage, un signe de faiblesse et un manque de courage parce que cet événement est le plus important pour moi en tant que cinéaste. Le Burkina a une frontière avec le Mali. Qu’on ait pensé retirer le film parce qu’il y aurait des menaces terroristes, je trouve que ça aurait été priver un public, une jeunesse qui vient de gagner un combat pour la liberté.

Society #1

Tinder Délice

“C’est lorsqu’on habite dans la case que l’on sait où sont les fuites d’eau”

Le bateau ivre

Bombes à retardement

Business classe

L’art et le pyromane

Le pays où le karaoké tue

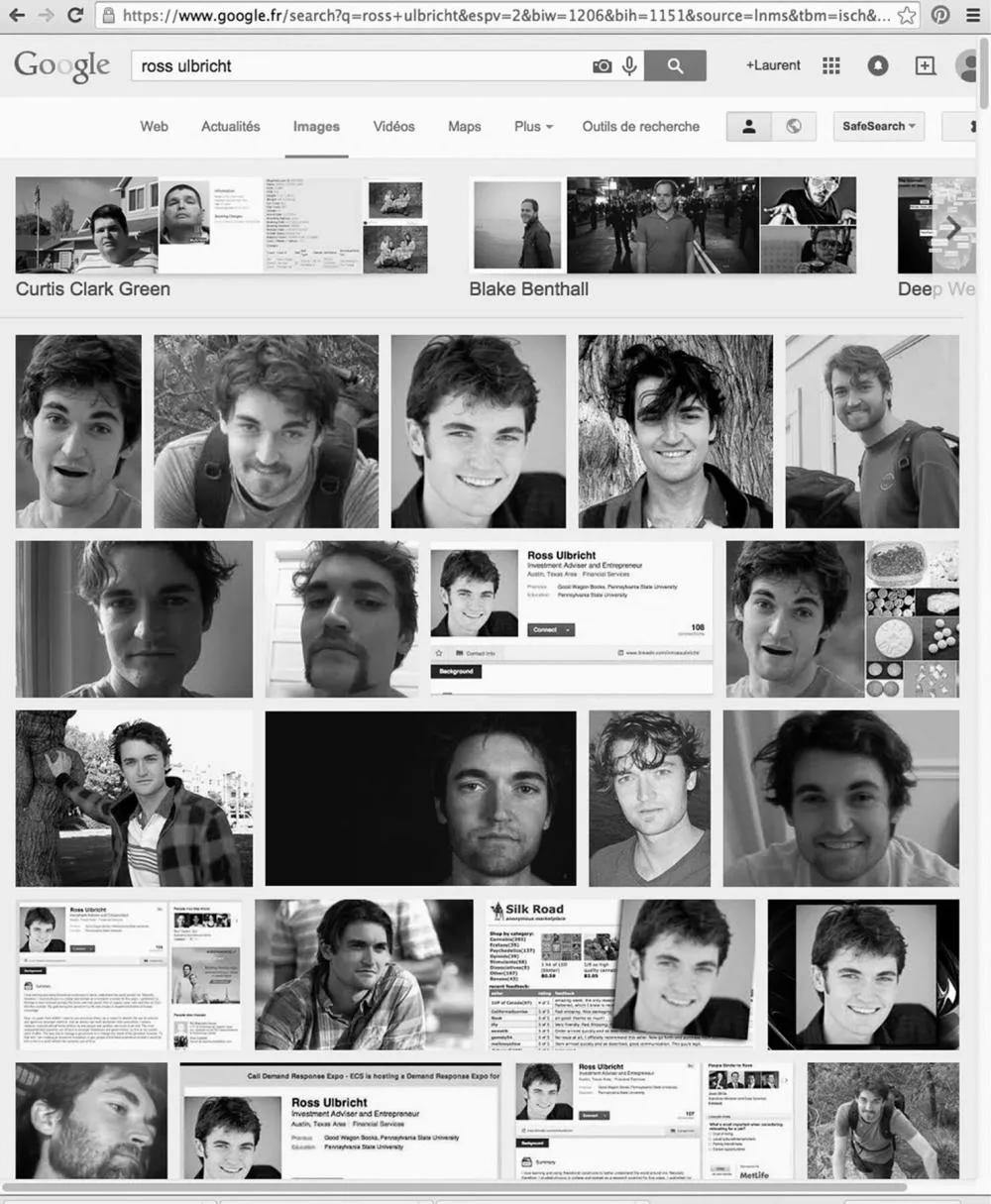

L’ennemi public N° 2.0

“Cela n’a pas besoin d’être propre”

À lire aussi

“Je n'ai pas peur d'Elon Musk”

La nouvelle Élodie