Le Fugitif d'Ebola

Une fatigue soudaine qui fait tanguer le corps. Des nausées qui donneraient envie de vomir son propre cœur. Et puis des douleurs comparables à des coups de poing, allant et venant dans la poitrine. Lorsque le dénommé Grâce Muyisa se présente sur le seuil d’une infirmerie de Beni, en République démocratique du Congo (RDC), tout le personnel connaît déjà le nom du mal qui arrive: Ebola. Les résultats de la prise de sang de cet homme de 28 ans, mécano sur un parking fréquenté par les motos-taxis, le confirment le jeudi 16 avril, tard dans la soirée. Dès les premières lueurs du vendredi 17 avril, il est décidé de l’hospitaliser à l’autre bout de la ville, dans le fameux CTE, ou Centre de traitement d’Ebola, un long bâtiment en tôle et en crépi où des patients sont alités derrière de hautes bâches translucides. “Il fallait à tout prix le soigner, sinon il allait mourir”, remet Aaron Kyatenga. Ce même jour, ce syndicaliste respecté parmi la communauté des taximen se rend en urgence au chevet du malade, tandis que d’autres hommes préparent à la hâte l’ambulance qui doit le transporter jusqu’à son nouveau lit d’hôpital. Brancard, couverture de survie, respirateur artificiel et tout le reste de l’attirail de catastrophe habituel. Las. Lorsque Aaron Kyatenga et l’infirmière de service entrent dans la chambre du malade, ce dernier a disparu. “La structure ne dispose d’aucune clôture. Il est donc sorti par derrière avec la bénédiction de sa famille pendant que l’on discutait à l’entrée”, éclaire Kyatenga dans un soupir teinté de colère. Un mois plus tard, le docteur John Kombe, coordinateur pour la ville de Beni de la Riposte contre Ebola, mission dirigée par le ministère de la Santé congolais et l’OMS, en tressaille encore: “Dans la nature, le malade peut générer de nouveaux contacts Ebola en touchant ceux qui l’entourent. Un cas comme celui-ci, c’est le risque d’une flambée du virus.”

Society #132

Vies et morts de Sébastien Tellier

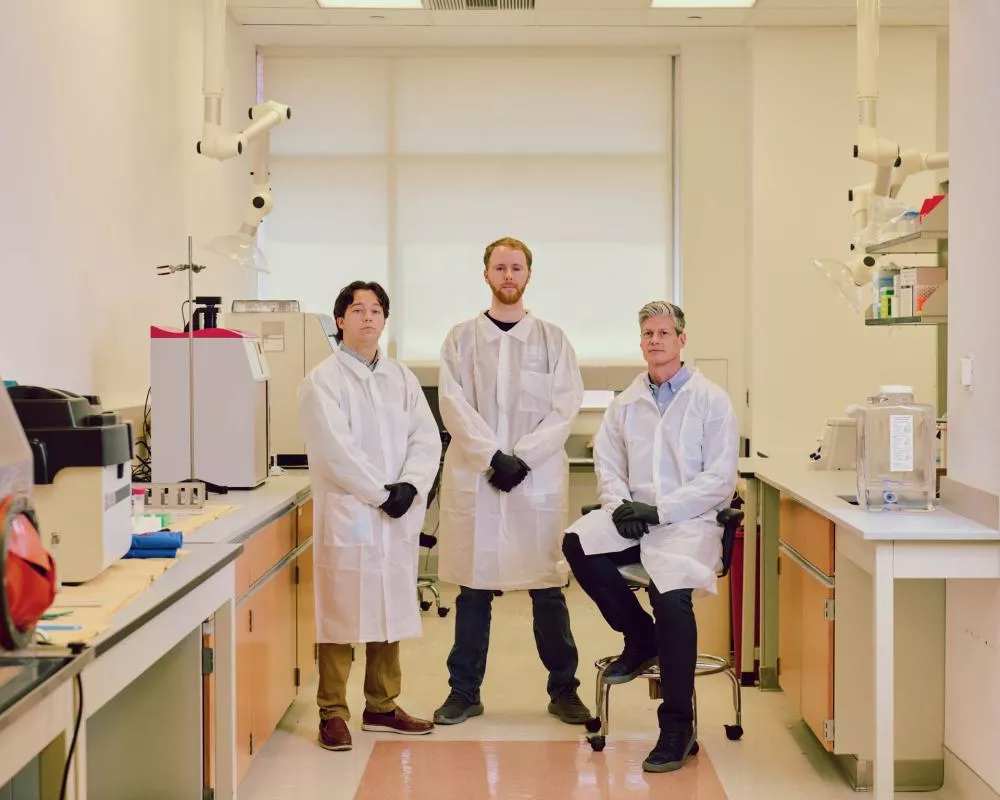

Magiques Mushrooms

“Il faut radicalement changer nos modes de vie”

“Est-ce qu'on a vraiment envie de revenir au restaurant ?”

Anders et contre tous

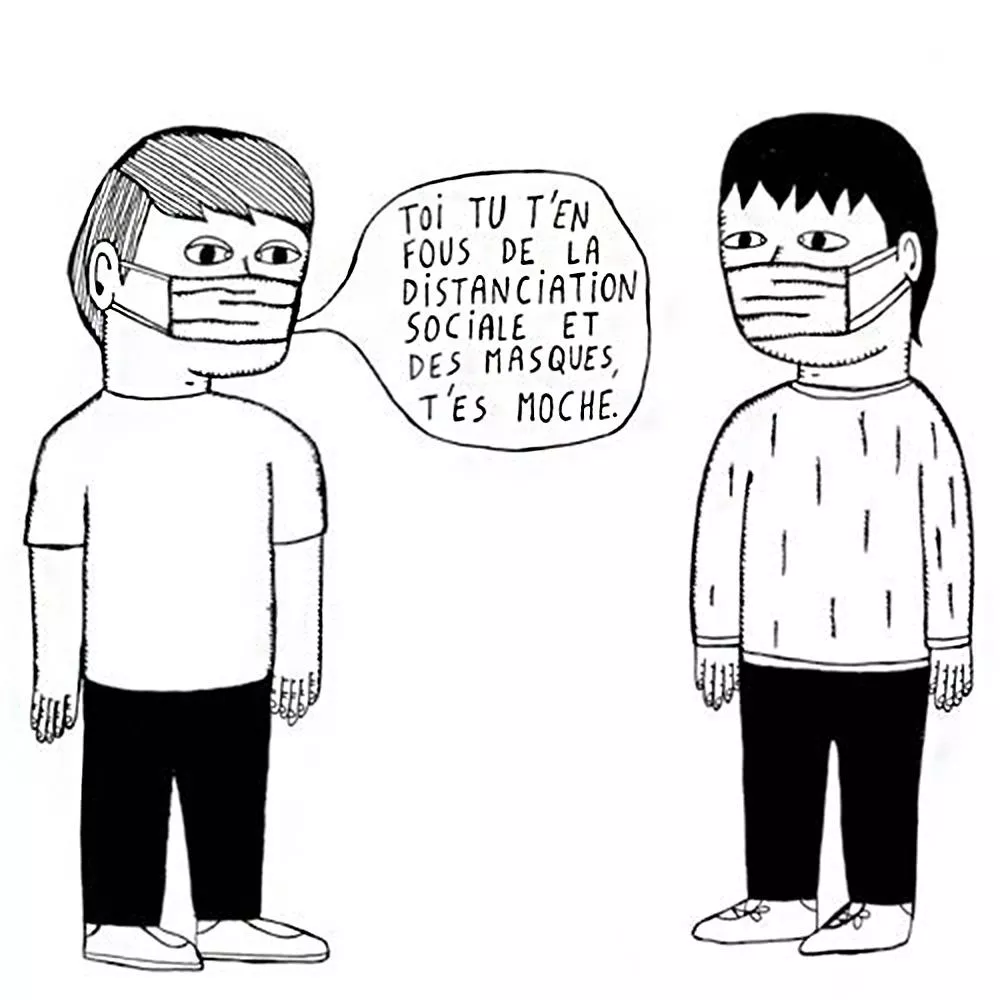

LinkedKid

La fête à emporter

Mauvaise Santee

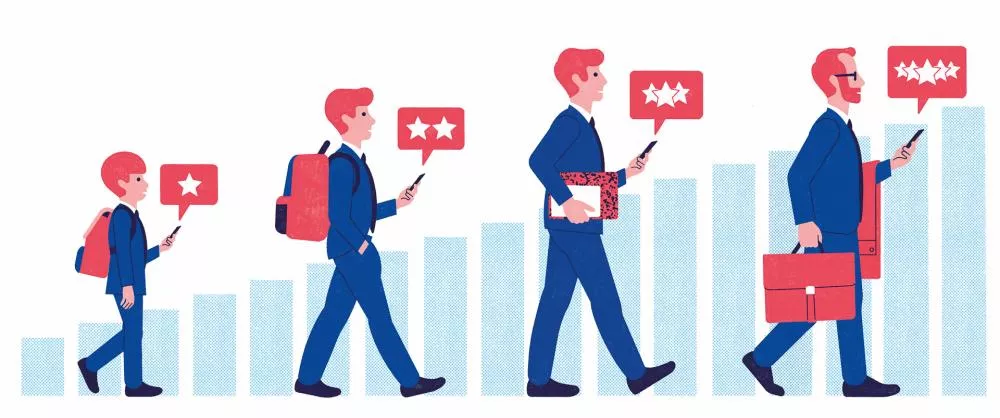

La vieille dame et le proprio

La première séance

“La nature est ingouvernable”

À lire aussi

New York, unité spéciale

Requiem pour Misty Upham