À jamais les pionniers

Tout à coup, il n’y en a plus que pour elle: une glace vanille-noisette. Jacques Berlie, 28 ans, est enfermé à triple tour dans un “enfer” et ne tient plus debout que grâce à cette obsession pour deux boules dans un pot. Voilà maintenant un paquet d’heures que le Suisse cavale et avale les lacets, que ses cuisses chauffent, que sa tête bouillonne. Un médecin a beau être venu lui masser les pieds au refuge Élisabeth, dans le val Vény, et lui avoir filé une paire de chaussures pour remplacer celle déchirée lors d’une chute, le coureur titube. Il faut dire que ce 9 septembre 1979, Berlie a mis la barre particulièrement haut: non seulement c’est la première fois qu’il s’élance de nuit, mais c’est aussi la première fois qu’il s’attaque à cette distance de 160 kilomètres. “Je n’avais jamais couru plus de 50 kilomètres en compétition avant cette nuit-là, se souvient-il aujourd’hui, 44 ans plus tard. Mais un an plus tôt, mon ami Christian Roussel, avec qui j’ai développé une amitié comme Montaigne et La Boétie, avait fait le parcours en ce qui ressemblait à de la ‘marche courue’ aux côtés de Jacky Duc, en totale autonomie, avec une besace, pour voir s’il était possible de le faire d’une traite, et ils avaient réussi en 25 heures et 45 minutes. Christian était convaincu qu’on pouvait le faire en courant –avec quelques amis pour assurer des ravitaillements– et descendre en dessous des 24 heures. Je n’avais jamais couru de nuit, je ne connaissais pas un mètre du parcours, mais je lui ai fait confiance et on est partis, à 18h.” La lampe frontale lui donne “l’impression d’être en discothèque”, il se découvre sur le parcours “des envies de femme enceinte”, subit un vent de plus en plus terrible au fur et à mesure que la route s’élève, attend un second souffle qui n’arrive jamais mais s’accroche tout de même, grâce à cette fameuse glace vanille-noisette. Jusqu’à se faire recracher par les sentiers, au petit matin et sous un soleil barbare, main dans la main avec son pote Roussel, au pied de l’église de Chamonix. Le duo tient son exploit: avoir absorbé le tour du mont Blanc en 21 heures et 48 minutes. Du jamais‑vu sur un parcours d’ordinaire absorbé en huit jours par les marcheurs les plus affûtés. Dans les pages du magazine spécialisé Spiridon, Berlie rend dans la foulée hommage aux paysages croisés, qui ont “le charme de la vraie nature sauvage et de l’effort accompli librement dans la joie la plus totale”. À l’oreille de Christian Roussel, celui qui est alors prof de maths dans le civil tient un autre discours. “Je l’ai d’abord remercié de m’avoir fait confiance, puis je lui ai demandé une chose: de ne plus jamais me reparler d’un truc comme ça.”

“Avec le Super‑Marathon, on était en train de préparer le terrain pour l’une des futures plus grandes courses du monde.”

André Sourdon, participant du premier Super-Marathon

À l’époque, au virage entre les années 1970 et 80, Jacques Berlie, longue crinière brune, minishort et rouflaquettes, est connu comme “un fou” ou “un original” de la course à pied. Tous ceux qui en ont entendu parler se posent les mêmes questions: mais pourquoi ce type court-il dans la montagne? Où est, au juste, l’intérêt? Le fait est que Berlie a démarré comme tout le monde, sur la route. Ses premières fois ont eu lieu chez lui, en Suisse, à Genève, au beau milieu de ses études. La première course, elle, s’est tenue à Lausanne. Un 20 kilomètres sur bitume. “Je n’y connaissais rien et évidemment, je me suis ramassé. Je pensais me balader, mais j’ai fini en tirant la langue, largué. Le lendemain, je ne pouvais plus descendre les escaliers alors que mes potes du club universitaire s’étaient donné rendez-vous au stade pour faire un décrassage. Ça a été ça, les débuts du sieur Berlie en course à pied.” Rapidement, pourtant, le Suisse rencontre une communauté bien décidée, comme lui, à secouer le petit monde ce que l’on n’appelle pas encore le running. La bande est réunie autour du magazine Spiridon, lancé en 1972 par un traducteur, Noël Tamini, et un prof de français, Yves Jeannotat, dans le but de démocratiser la course à pied en la rendant plus égalitaire, moins élitiste, plus hédoniste. Quitter les pistes de stade pour le grand air semble la première chose à faire. Deux ans plus tard, en 1974, une première course de montagne ouverte à tous, Sierre-Zinal, voit le jour. À partir de là, tout s’enchaîne très vite. De nouvelles épreuves naissent, comme la Sierre-Montana ; une Coupe internationale de la montagne (CIME) est même lancée et gérée par Berlie ; et de nouveaux “spiridoniens” poussent partout dans les vallées alpines. Ils ont pour noms Jacques Berlie, Christian Roussel, Jacky Duc, donc, mais aussi Pierre Cusin, Thierry Gazan, Laurent Smagghe, Pierre Lestas, Édith Couhé. Le mont Blanc, toit de l’Europe, les attire comme un aimant. Ils courent sur ses pentes, s’arrachent pour battre le record de l’aller-retour entre l’église de Chamonix et le sommet. L’exploit réussi par Berlie et Roussel en 1979 leur donne des ailes. Et le 9 octobre 1987, arrive enfin le grand jour: 40 personnes se pointent devant l’église de Chamonix dans le froid du petit matin pour disputer le premier Super-Marathon du Mont-Blanc. Une course en trois étapes (Chamonix-Courmayeur, Courmayeur-Champex, Champex-Chamonix), longue de 139 kilomètres, permettant d’admirer le mont Blanc depuis tous ses versants, touchant les 5 600 mètres de dénivelé positif et traversant trois pays: la France, l’Italie et la Suisse. L’une des premières pierres les plus frappadingues de l’histoire du trail à la française, et la préhistoire de ce qui deviendra, seize ans plus tard, l’Ultra‑Trail du Mont-Blanc (UTMB). Contrairement à ce qu’il avait dit à Roussel huit ans plus tôt, Jacques Berlie est évidemment sur la ligne de départ.

***

L’homme qui a rendu cela possible s’appelle Sylvain Saudan. Assis aujourd’hui au fond d’un café de Chamonix, large chemisette grise sur le dos et cartable dégueulant d’archives posé à ses côtés, celui-ci la joue modeste: “Je sentais qu’il y avait une demande, que des gens voulaient faire autre chose, j’y ai simplement répondu, rien de plus.” Sylvain Saudan, 86 ans, est un homme aux mille histoires, né à Lausanne avant la Seconde Guerre mondiale, qui a vu les paysans faucher dans des pentes à 20% toute son enfance et qui est ensuite progressivement venu traîner en Haute-Savoie, où il a vite gagné sa vie en tant que guide de haute montagne et moniteur de ski, se taillant au passage une réputation qui le suivra toute sa vie: celle de “skieur de l’impossible”. “Dans une certaine mesure, j’ai été le premier rider avant l’heure”, confirme-t-il, avant de disserter sur le “plaisir intérieur” de la neige et sur la chute globale du niveau technique des skieurs amateurs (“de nos jours, on casse du bois, il n’y a plus de légèreté”). Plutôt que d’agresser la neige, lui l’a transformée en partenaire de vie, enchaînant les premières historiques dans les couloirs du monde entier, avalant la descente des sommets les plus hauts du globe, devenant une référence dans son milieu et multipliant les conférences pour décrypter ses performances. Désireux d’emmener d’autres aventuriers dans sa bulle de folie et soucieux de développer d’autres activités que le ski dans les massifs les plus élevés du monde, il organise une première course à pied dans l’Himalaya à l’été 1987. Jacques Berlie la remporte et Sylvain Saudan se dit qu’il n’a qu’à recopier le modèle autour du mont Blanc. Ce qu’il résume aujourd’hui ainsi: “Les coureurs étaient déjà là. Ils me connaissaient, je les connaissais, j’avais un nom auprès de la presse, tout était devant nous. Il suffisait d’une petite organisation et derrière, honnêtement, ça ne pouvait que devenir formidable.”

Ce 9 octobre 1987 au matin, la télé suisse, venue couvrir “le plus difficile des marathons”, filme les participants sur la ligne de départ. Vêtus d’énormes maillots en coton sponsorisés par une fabrique de meubles locale et qui peuvent peser jusqu’à deux kilos une fois mouillés, les suspects habituels ont été rejoints par quelques nouveaux. Mike Short, un Anglais court sur pattes, “un vrai sherpa”, selon Cusin ; Jay Johnson, “un dévoreur de pop-corn monté sur 45-50 kilos à tout casser”, désigné favori par beaucoup ; André Sourdon, un boulanger normand au profil d’haltérophile qui s’amuse à retourner toutes les épreuves longue distance naissantes de la planète ; Werner Schweizer, bijoutier dans le civil, toujours accompagné de son épouse et de son combi Volkswagen, arrivé à la course la trentaine passée mais rapidement devenu une terreur ; Jean-Claude Mercier, reconnaissable au bandeau SNCF serré autour de sa tête. De leurs corps s’élève un mélange d’angoisse, d’insouciance et d’excitation. Autour, c’est plutôt le scepticisme, voire la méfiance qui flottent dans l’air. “On avait derrière nous le maire de Chamonix de l’époque, mais les vieux de la vieille voyaient ce qu’on faisait d’un assez mauvais œil, explique Jacques Berlie. Ils avaient peur que n’importe qui se mette à partir le matin de l’église de Chamonix pour aller toucher le sommet du mont Blanc en baskets, alors qu’on le faisait dans des conditions optimales, en nous informant au préalable auprès de la compagnie des guides de la ville. Mais à l’époque, les guides demandaient 1 000 francs pour faire l’aller-retour, il y avait des milliers de randonneurs, et nous, on faisait ça en baskets, donc ça la foutait un peu mal…” Peu importe, cette première édition du Super-Marathon du Mont-Blanc va finir de prouver qu’il existe un public pour la course de montagne.

“Les vieux de la vieille voyaient d’un assez mauvais œil ce qu’on faisait. Ils avaient peur que n’importe qui se mette à partir le matin de l’église de Chamonix pour aller toucher le sommet

Jacques Berlie, participant du premier Super-Marathon

du Mont Blanc en baskets.”

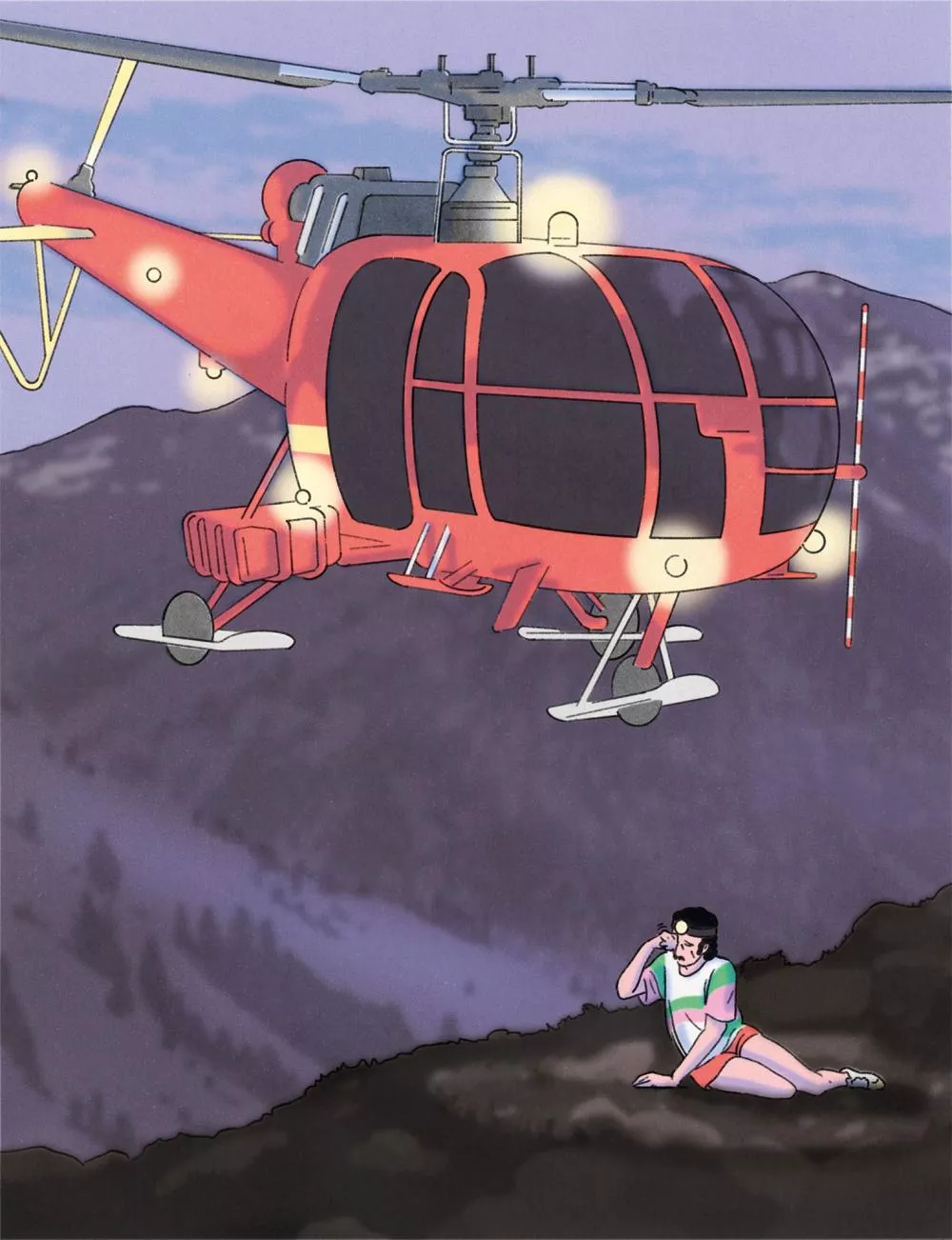

Sportivement, l’épreuve, “parfaite pour ceux qui aiment se défoncer”, selon André Sourdon, va pourtant s’avérer dramatique. On comprend dès les trois premières heures de course, avec l’abandon précoce de Johnson et le passage des deux premiers cols, ceux de Voza et du Bonhomme, enneigé, que les dégâts vont être colossaux. Berlie, parti avec le souhait de griller la concurrence dès le plat avant de remettre des coups dans la première montée, choisit de sauter le premier ravitaillement de fortune, se contentant de mettre de la neige ramassée sur le sol dans sa bouche pour apaiser sa soif avec l’espoir d’attraper un sandwich plus tard dans une épicerie des Chapieux, que Sylvain Saudan pense ouverte. Erreur: la porte du commerce est close et le leader de la course doit donc se farcir le col de la Seigne, le dernier du jour, avec le ventre vide. La montagne ne fait aucun sentiment et Jacques Berlie va être envoyé au sol, “presque endormi au bord du sentier”, avant d’être réveillé par les pales d’un hélicoptère et le retour sur ses pas de deux de ses concurrents, Werner Schweizer et Mike Short, qui lui colleront à l’arrivée de cette première étape plus de 20 minutes d’avance. André Sourdon ne joue pas la gagne, mais comprend que quelque chose de plus grand que son classement est en train de s’écrire sur la montagne: “Après mon service militaire, je suis devenu boulanger à mon compte. Une fois que tu es lancé, tu as un peu la sensation que ta vie est toute tracée. La course a donc été mon objet d’exploration, d’aventure extraordinaire. Je me suis retrouvé à courir à 3h du matin dans le Tanezrouft, dans l’Himalaya, un peu partout… On avait déjà fait le tour du mont Blanc sur une semaine, en famille, mais le courir, ça entrait dans l’extrême, la bataille contre soi. Avec le Super-Marathon, je l’ai tout de suite dit: on était en train de battre le terrain de l’une des futures plus grandes courses du monde.”

***

Au soir de la première étape, la troupe se rassemble à Courmayeur, rôtie. Vainqueur, Mike Short, les fesses posées dans le coffre d’une R5, confirme face caméra que l’épreuve pourrait devenir “une classique” du genre alors que Jean-Claude Mercier, vainqueur en 87 du Paris-Dakar couru par équipes et aujourd’hui encore surnommé “Bioman” à cause de ses prothèses de jambe et de hanche, vient offrir la définition d’une fringale, évoquant un manque de ravitaillement sur un parcours sabordé par la neige. Puis, progressivement, dans la soirée, un murmure grimpe: l’Italien Silvio Piumetti, 42 ans, employé à l’usine Fiat de Turin, s’est arrêté dans le col de la Seigne, séché par le vent défavorable, le froid, l’épuisement, le manque de nourriture, tout. Les secours, freinés par la tombée de la nuit, sont arrivés trop tard pour le sauver ; Silvio Piumetti est mort. Attaqué à l’époque par une bonne partie de la presse spécialisée, Sylvain Saudan revient aujourd’hui sur la tragédie: “Pour cette première édition, on ne voulait ni faire de sélection ni qu’il y ait d’assistance à l’extrême. On n’avait pas demandé de certificat médical. Le mont Blanc était déjà pratiqué, il appartient à tout le monde et on n’avait aucun droit de l’interdire. On est partis du principe que chacun est capable de se juger. Là, on avait devant nous des gens qui ne pensaient pas comme monsieur Tout-le-Monde, pas des hommes de troupeau, donc parfois, oui, ils avaient le risque dans le sang et leur caractère. Et il y a malheureusement eu cet incident…” Après discussion avec la famille Piumetti, décision est prise de maintenir la suite de la course.

Au matin du 10 octobre, un coup d’œil rapide vers le ciel suffit à faire passer le message: la météo du jour s’annonce encore pire que celle de la veille. Au froid glacial se sont ajoutés une pluie mordante et un brouillard terrible. Après une minute de silence en hommage au partenaire disparu, la bande repart tête basse. Jacques Berlie sortira vainqueur de cette deuxième étape avant de se retirer, incapable de poser par terre un talon sévèrement cloqué. Le Valaisan laissera donc Mike Short et Werner Schweizer se mesurer pour une victoire finale qui se jouera le lendemain à onze secondes près, au terme d’une dernière étape courue sous les cordes et par une vingtaine de participants seulement. Mal conseillé par sa compagne à dix kilomètres de l’arrivée, Short croit un temps s’imposer avant de se rendre compte que ce qu’il pensait être un raccourci n’est qu’une voie sans issue, concédant ainsi la victoire à un Schweizer humble: “Je cours derrière Mike depuis dix ans. S’il ne s’était pas perdu, je serais encore derrière lui.” “Il restera comme le premier vainqueur, mais l’essentiel était surtout de repousser de nouvelles limites, de casser de nouvelles barrières”, embraye Sylvain Saudan.

***

Douze mois plus tard, Pierre Cusin fait partie de ceux qui décident de remettre le pied à l’étrier pour une seconde édition du Super-Marathon. “Lors de cette année 1988, je ne dis pas qu’on nous lançait des cailloux, mais on hurlait sur notre passage parce qu’on courait comme des chamois là où dans la tête des gens, la montagne était une affaire de gros sacs et de grosses chaussures. Sur les courses, on était 40, 50, à peine plus.” Après quelques éditions supplémentaires, le Super‑Marathon s’arrête au début des années 90, faute de moyens financiers et humains suffisants. Une fenêtre a cependant été ouverte: oui, l’être humain peut courir dans la montagne, gravir et descendre des cols, avancer dans la nuit à la frontale, prendre du plaisir en le faisant et cela sur plus de 50 bornes. Il peut même faire 170 kilomètres d’un coup et adorer ça. “Quand je courais avec Christian Roussel, avec qui j’ai fait la totalité du GR5 en courant, soit quand même une belle folie de 2 000 kilomètres en 31 jours entre Ostende et Nice sans jour de pause, on se disait que c’était à la portée de n’importe quel pékin, s’amuse Jacques Berlie. C’est toute la magie du trail par rapport à la course sur bitume: c’est une aventure, où tu marches la plupart du temps en montée, où tu vas à l’intérieur de toi, où tu te découvres, où tu ouvres les lucarnes de ton esprit, où tu cours en collaboration avec l’espace et non en confrontation. Le trail est un reflet de la vie, tout simplement.”

Dans la soirée, un murmure grimpe: l’Italien Silvio Piumetti, 42 ans, employé à l’usine Fiat de Turin, se serait arrêté dans le col de la Seigne, séché par le vent, le froid, l’épuisement, le manque de nourriture, tout. Les secours, freinés par la tombée de la nuit, arriveront trop tard.

Cette aventure n’a depuis cessé de séduire de nouveaux adeptes. Le Super-Marathon a d’abord cédé la place à une course en relais autour du mont Blanc, qui a à son tour été remplacée par l’Ultra-Trail du Mont‑Blanc. Lors de sa première édition, en 2003, l’UTMB avait attiré 722 participants. Ils étaient le double l’année suivante, puis 2 000 en 2005. La compétition, qui fête ses 20 ans cette année et reste à ce jour la seule épreuve traversant trois pays différents, accueille désormais plus de 10 000 coureurs à chaque édition. La discipline compte aussi ses stars, connues mondialement: Kilian Jornet, Anton Krupicka, Pau Capell, François D’Haene, Xavier Thévenard, Mathieu Blanchard, Jim Walmsley, Mimmi Kotka ou encore Courtney Dauwalter. Sylvain Saudan pourrait savourer son statut de pionnier et visionnaire. Il concède pourtant ne pas partager la totalité de ce qu’est devenu l’UTMB. “Ça aurait dû être le top des courses de longue distance, sauf qu’on n’est pas une épreuve reine avec autant de coureurs. Il aurait fallu, selon moi, beaucoup plus limiter le temps, les inscriptions et qu’il n’y ait pas d’assistance, pour garder une image d’élite. Il faut savoir qui on est. Le mont Blanc est une super élite, mais on l’a gâché, comme l’Everest a été gâché. Il n’y a plus la surprise, d’autant que l’excès de films et de photos a impacté le mystère et banalisé l’exploit.” Reste tout de même cette image: celle d’un ruban de coureurs et coureuses éclairés à la seule lumière de leur frontale, dans les allées de l’ascension du col du Bonhomme. Pierre Cusin réfléchit à haute voix: “Il n’y a pas grand-chose de plus beau que ça.” Peut-être une glace vanille-noisette?

Society #213

Arnaque, prime et pompes à chaleur

Bazar martial

À lire aussi

La valse des mineurs

47°2, le matin