Quand avez-vous commencé à écrire des articles ?

C’était à l’été 1988. J’avais 19 ans. Je vivais avec ma copine à Washington. Elle était super, mais elle avait cette manie de me jeter des trucs dessus quand elle était en colère. Une nuit, après avoir bu une bouteille de vin et fait l’amour, on s’est disputés. Elle m’a jeté un cendrier au visage. Je me suis dit que je devais me tirer, qu’elle était timbrée. J’ai pensé à une amie qui vivait à la Nouvelle-Orléans. Cette année-là, la ville accueillait la Convention nationale républicaine. J’y suis allé en voiture avec une autre amie, Elizabeth Wurtzel, que je connais depuis l’enfance et qui a écrit depuis le livre Prozac Nation. Je n’avais jamais vu la Nouvelle-Orléans ni de convention républicaine. J’avais mis un smoking, grâce auquel j’ai pu aller partout. J’étais avec la famille Bush avant le discours de remerciements, par exemple. Quand je suis revenu de cette étrange expérience, je me suis dit qu’il fallait écrire là-dessus. À Washington, il y avait un journal alternatif, le Washington City Paper. Je suis allé voir le rédacteur en chef dans son bureau et lui ai parlé de mon idée. Il a accepté, en me précisant qu’il ne savait pas s’ils pourraient me payer. Finalement, ils ont mis mon sujet en couverture et j’ai gagné 300 dollars. Être un auteur publié, j’ai trouvé ça incroyable.

Vous dîtes parfois qu’écrire de la non-fiction, ou du journalisme littéraire, ce n’est pas seulement raconter une bonne histoire.

Il s’agit de la seule forme de littérature inventée par les Américains. La non-fiction –soit utiliser les techniques du journalisme pour faire de la littérature– répond à l’origine à des questions typiquement américaines comme ‘Où est la Californie ?’ et ‘Qu’est-ce qui se passe là-bas ?’ (rires) Ce qui mène naturellement à des questions du type : ‘Qui sommes-nous ? Que faisons-nous ici ? Qu’est-ce que l’Amérique ? Qu’est-ce que ça veut dire d’être américain ?’ La non-fiction joue aux États-Unis le même rôle que les romans et le théâtre ont joué en Europe. Ces œuvres racontent des mondes réduits. Même si l’univers sur lequel vous travaillez est très petit, vous écrivez en même temps sur un sujet bien plus grand. Cette dynamique entre le particulier et l’universel donne au genre son énergie. Ces histoires évoquent des personnes, des époques ou des lieux particuliers, mais elles fonctionnent comme de la littérature. Il s’agit de décrire une réalité objective et des états intérieurs mais aussi de dire quelque-chose de plus large sur ce que cela veut dire d’être américain. Les États-Unis ont toujours été un pays en mouvement, même si l’on ne sait plus trop vers quoi aujourd’hui. Au XIXe siècle, c’était un mouvement dans l’espace, à travers un continent énorme, où les frontières étaient élastiques, inconnues et même invisibles. La non-fiction est apparue comme la seule forme suffisamment dynamique pour capturer cette réalité. On le voit avec les premiers grands auteurs américains. Herman Melville a commencé par écrire des livres décrivant ses aventures en Polynésie, ses premiers romans racontent ses voyages passés à chasser la baleine. Cela a finalement donné Moby Dick, qui reste la grande déclaration d’‘américanité’ du XIXe siècle. Edgar Allan Poe a écrit dans les journaux avant d’inventer des histoires. Pareil pour Hemingway. Tous ces auteurs américains que l’on voit comme de purs écrivains ont commencé par le journalisme.

Dans une époque faite de fake news et de communication, cette forme de littérature est-elle plus que jamais nécessaire à la démocratie ?

Ces quinze dernières années, s’est opéré dans les médias une transformation à deux niveaux. La première est la destruction complète des fondations économiques de la vieille presse américaine du XIXe siècle. Comparons cela à un immeuble. Disons que ses fondations ont été détruites par Internet, qui a pris toute la publicité et l’argent. Mais l’immeuble tenait alors toujours debout, même sans ses fondations.

Parce qu’aucun vent suffisamment fort pour tout détruire n’avait encore soufflé. Ce vent est arrivé récemment. Il s’agit des réseaux sociaux, qui ont vraiment explosé aux États-Unis vers 2012 ou 2013 et ont complètement éliminé la presse du XXe siècle. Désormais, lorsque nous parlons de presse, nous parlons en réalité de ces grandes plateformes possédées par des compagnies technologiques, qui ont pris tout le profit et édicté toutes les règles par lesquelles le ‘contenu’ –ce mot dégoûtant– est distribué ou visionné. (Il sort son smartphone) Ceci est un engin à deux voies : je peux envoyer et recevoir. Désormais, sur ces machines, les mots n’ont plus de valeur. Ils sont gratuits. Gratuits à produire, gratuits à consommer. Et le lecteur ne doit pas passer plus d’une seconde et demi à interagir avec le ‘contenu’ avant de passer au suivant. Est-ce que la démocratie est possible avec cette machine comme medium ? Je ne crois pas. Selon moi, le travail de l’écriture et de l’impression, tout en se rétrécissant, est devenu plus important. C’est presque devenu un genre de samizdat, ces manuscrits qui circulaient sous forme de photocopies en URSS. Les gens les lisaient et se disaient : ‘Mon Dieu, tout cela est vrai, voilà ce qu’il faut penser, voilà ce qu’il faut ressentir, c’est bien cela que nous sommes en train de vivre.’ Nous sommes entrés dans une économie underground d’auteurs et de lecteurs. Est-ce que cela me déprime ? Pas vraiment. L’idée que quelqu’un va lire ce que vous avez écrit et penser qu’il s’agit là d’une chose extrêmement importante, c’est l’émotion que recherche chaque écrivain.

Vous-même avez vécu une expérience particulière avec les réseaux sociaux : en 2016, votre portrait de Ben Rhodes, l’ancienne plume de Barack Obama, a déclenché un tollé sur Internet…

C’était une expérience extraordinaire. Ben Rhodes est un jeune auteur de fiction, entré en politique, qui se trouvait alors au centre de l’effort de communication de l’administration Obama. D’abord, je le voyais comme un simple rédacteur de discours pour le président. Mais on m’a expliqué qu’il était bien plus que ça, qu’il était celui qui ‘élaborait le message’. Tout le monde savait qu’il connaissait si bien la façon de penser d’Obama que lorsqu’il était présent dans une réunion, c’était un peu comme si le président était là. Cette histoire me semblait de plus en plus étrange, je souhaitais vraiment rencontrer cet homme. Et à ma grande surprise, il a été extrêmement ouvert avec moi. Au bout d’un moment, j’ai fini par comprendre pourquoi : Ben Rhodes se trouvait à un poste où il exerçait un pouvoir extraordinaire. Mais cette position n’est décrite nulle part, dans aucun manuel sur le fonctionnement du gouvernement américain. Si elle est devenue si importante, c’est précisément à cause des réseaux sociaux. Ben Rhodes voulait que cela soit raconté, pas seulement pour que l’on comprenne sa propre importance, mais surtout parce qu’il avait compris que ces outils étaient nouveaux et que le prochain Ben Rhodes pourrait être une mauvaise personne qui utiliserait les mêmes techniques à mauvais escient. Il voulait que j’en vois suffisamment pour comprendre qui il était et comment cela fonctionnait, comment le système de communication avait soudainement changé et combien il était désormais facile pour une institution comme la Maison-Blanche de manipuler un grand nombre de personnes à des fins politiques. Je ne suis pas un écrivain dont les préoccupations premières sont liées à la politique, mais je suis très sensible aux autres auteurs, ce qu’est Ben Rhodes. Et je m’intéresse aussi à la façon dont les histoires sont racontées, sous différentes formes.

Et donc, que s’est-il passé avec cet article ?

Quelques jours après sa publication, toute la presse de Washington est devenue folle. Car Ben Rhodes expliquait que ces journalistes-là étaient hautement manipulables, manquaient d’expérience, ou de la capacité rationnelle à prendre de la distance avec le message de la Maison-Blanche. La deuxième explosion causée par cet article était liée à la connexion que j’avais établie entre ces techniques de communication et la vente du deal sur le nucléaire iranien.

Cela a déclenché un déchaînement politique hautement partisan. Je savais exactement ce que j’écrivais, ma seule erreur avait été de croire que le combat sur le deal iranien était terminé. À ce moment-là, je suis devenu le centre d’attention de la machine que j’avais décrite. Ce qui prouvait, bien sûr, l’existence de cette machine. Soudainement, on a vu des attaques coordonnées sur Internet : des milliers de personnes répétaient les mêmes deux arguments censés me discréditer. Je ne suis pas sur les réseaux, j’ai donc ignoré tout ça, mais cette affaire revenait sans cesse autour de moi via des connaissances, les parents des camarades de classe de mes enfants… J’étais au centre de la grande controverse politique de la semaine en Amérique. J’étais devenu un trending topic sur Twitter. C’était surréaliste. Au bout d’un certain temps, cela m’a énervé. J’en ai eu assez d’être la cible d’une opération politique sur les réseaux sociaux et j’ai décidé de répondre dans le New York Times, où le portrait avait été publié. Et puis Donald Trump a été élu en utilisant les mêmes techniques que j’avais décrites dans l’article. L’opposition s’est également mise à utiliser ses techniques contre Trump. J’ai compris que je n’avais pas seulement écrit sur Ben Rhodes, mais sur la société américaine en train de se ‘recâbler’ profondément. Désormais, au niveau le plus haut comme le plus banal de la vie quotidienne, les gens vivent sur leur téléphone et sur ces plateformes. Sans le savoir, j’ai écrit mon avis de décès et celui de toute ma profession.

Vous avez déjà écrit plusieurs fois sur Kanye West, notamment un long portrait après la sortie de son album Watch the Throne. Vous semblez fasciné par ce personnage. Pourquoi ?

Kanye West a compris qu’il y avait quelque chose de perturbant sur ces plateformes et dans ce monde que les ‘technologues’ disent ‘disruptif’. Je crois que la plupart des personnalités qui marchent sur ces plateformes montrent les signes de ce que l’on appelle couramment la ‘maladie mentale’. Ils sont autistes (rires). Et clairement, Kanye West est maniaco-dépressif. Il parle d’ailleurs publiquement de ce combat contre la maladie mentale. C’est quelqu’un de très émotif et très audacieux. Il essaie vraiment très fort d’être une personne créative et émotionnellement honnête, tout en vivant sur ces plateformes et en créant de l’art. Je crois que c’est un effort voué à l’échec.

Vous avez aussi publié de longs articles sur Justin Timberlake, Prince Paul ou Woodstock. Il y a dix ans, vous avez raconté l’histoire des paparazzis qui ont traqué Britney Spears. Le sujet s’est retrouvé en couverture de l’un des plus vieux magazines américains, The Atlantic, et celui-ci a dû faire face à une fronde d’abonnés, choqués par ce choix. À l’époque, était-ce compliqué pour un auteur de s’emparer de sujets pop ?

L’une de mes astuces consiste à passer de la haute culture à la culture populaire en une phrase. Un jour, un de mes éditeurs a comparé cela à un ascenseur qui peut t’emmener du premier étage au 100e en deux secondes.

Créer cet effet m’a pris des années de travail. Et grâce à cela, je pouvais me servir de tous ces magazines comme véhicules pour délivrer mes réflexions. Je pouvais écrire sur Britney Spears et être publié en couverture de The Atlantic. Les lecteurs se demandaient : ‘Pourquoi parler de cette vulgaire pop star qui n’a aucune revendication musicale et qui suscite l’intérêt des moins bons photographes parcourant Los Angeles pour documenter sa dépression nerveuse ?’ Cela les troublait. J’ai fait la même chose avec Kanye West, lorsque j’ai appelé mon article pour The Atlantic ‘American Mozart’. J’avais déjà joué le tour avant, donc c’était moins drôle. Mais bien sûr, cette sorte de hiérarchie culturelle a été détruite brusquement par les réseaux sociaux. Vous ne pouvez plus créer cet effet de choc. Et puis les magazines n’existent plus. Tout le système culturel sur lequel ils reposaient a été remplacé par quelque chose d’autre, qui opère en 280 caractères, où l’identité de celui qui parle n’a plus de signification puisque tout le monde parle en même temps.

Avez-vous l’impression, avec d’autres, d’avoir apporté quelque chose au journalisme musical ? Moins de critique, plus de reportage et d’immersion ?

Pour moi, c’est une seule et même chose. Quand j’écris sur Kanye West, par exemple, il s’agit de le suivre à travers l’Amérique, de sentir ce que les autres ressentent, lui renvoient, et de percevoir ce que cela fait d’être au milieu de tout ça. Je ne suis pas critique musical, ni critique littéraire, ni analyste politique. Je n’ai jamais adopté cette position. Je suis une personne qui sent les choses par le canal des émotions. Mon boulot est de prendre tout ce ressenti et de créer une forme permettant de transmettre cela aux autres. Je me sens comme l’artiste ou le fan, généralement les deux à la fois, mais je ne me sens jamais comme une personne extérieure à cette relation, qui décernerait une note. Je ne suis pas un enseignant dans une classe.

Vos sujets sont très divers : Kanye West, Britney Spears, Ben Rhodes, donc, mais aussi des reportages sur des braqueurs serbes, les Pink Panthers, ou un combattant de MMA. Quel est le point commun entre tout ça ?

Je me vois comme quelqu’un engagé dans un processus qui est toujours le même. Je m’assois dans ma chambre, je vais faire des courses, j’achète des fruits, je reviens à la maison, je joue avec mes enfants. À un moment donné, quelque chose commence à m’obséder ou à me déranger. Parfois, il s’agit de bombes nucléaires. D’autres fois de Kanye West, de courses de chiens ou du président. Peu importe. Je fais une liste de ce à quoi je pense.

En 2008, vous racontiez vouloir quitter le journalisme.

Je voulais arrêter de fumer, aussi.

Mais vous écrivez toujours dans des magazines. Pourquoi ?

Maintenant, je dois arrêter. Parce que le système n’existe plus, les magazines n’existent plus. Il y a eu une révolution technologique qui a imposé une nouvelle forme, pour laquelle je n’ai pas d’intérêt. Je n’ai aucun intérêt à être sur Twitter ou à communiquer avec des gens via Facebook. Cela me révulse. C’est comme ça, je ne peux plus continuer à écrire des articles. Cette forme n’existe plus. Maintenant, la question est : où va-t-elle migrer ? Auparavant, elle s’est déplacée dans les romans, dans la poésie, dans les livres. La fiction, c’est vers là que je vais aller, je n’ai plus le choix.

Pourquoi je ne l’ai pas fait en 2008 ? Même si je savais déjà que c’était la bonne chose à faire, je n’avais pas vu venir les réseaux sociaux. J’ai aussi travaillé pour Hollywood ces quatre dernières années. Aujourd’hui, le dynamisme de la presse est parti vers deux directions. La première, ce sont les livres. La deuxième, la télévision. Il y a eu une formidable renaissance de la télé américaine ces dernières années, avec de super séries, qui, en fait, sont des magazines. Elles remplissent la même fonction en racontant des histoires, semaine après semaine, mois après mois. Les Soprano, The Wire, Deadwood collent plus à leur sujet que ne le font les magazines. Parce que les journaux fonctionnent selon une construction du XIXe siècle. HBO ou Netflix sont devenus les nouveaux magazines. Et à l’intérieur, vous avez des auteurs qui écrivent pour ces séries. Et ils sont excellents. Je passerai peut-être les 25 prochaines années à écrire des livres. Mais une grande partie des personnes comme moi finiront par travailler pour la télé.

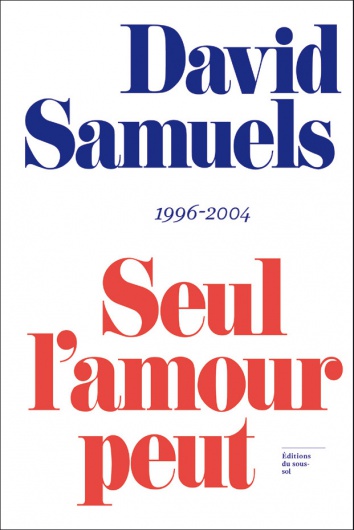

Lire: Seul l’amour peut te briser le cœur (Éditions du sous-sol).